【この記事にはアフィリエイト広告が含まれます】

酒盗が「まずい」という評価が気になっていませんか?

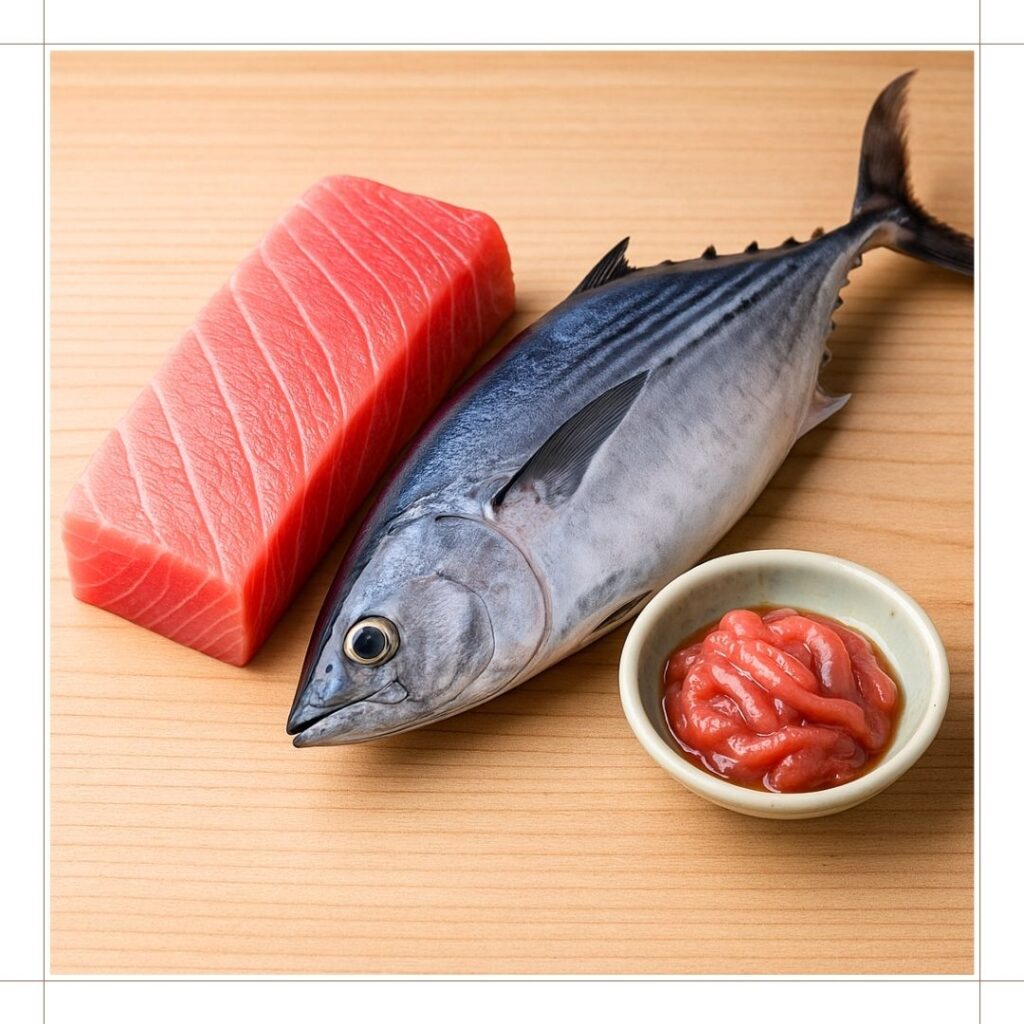

酒盗は、カツオやマグロの内臓を発酵させて作られる日本の伝統食品で、独特な香りと味わいを持っています。

そのため、「まずい」と感じる人もいれば、「うますぎる」とリピートする人もおり、好みがはっきり分かれる食材です。

特に初めて食べた方の中には、味がしょっぱい、においが強いといった印象を持つことが多いですが、調理方法や他の食材との組み合わせによって、酒盗の印象は大きく変わります。

この記事では、なぜ酒盗がまずいと感じられるのかを解説しながら、パスタやご飯に合わせたレシピ、チーズなどとのアレンジで楽しむおつまみとしての使い方など、具体的な活用方法を紹介。

さらに、酒盗と塩辛の違い、酒盗とアンチョビの違い、そしてまぐろとカツオの酒盗の違いといったよくある疑問にも詳しくお答えします。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

加えて、カルディで購入できる酒盗商品についても取り上げているので、購入を検討している方にも役立つ内容です。酒盗に対するイメージが変わるかもしれない情報を、ぜひ最後までご覧ください。

- 酒盗がまずいと感じられる理由と、独特な風味や塩辛さの背景

- まぐろとカツオの酒盗の違いと自分に合ったタイプの選び方

- 酒盗と塩辛、アンチョビとの違いとそれぞれの特徴

- 美味しく食べるためのアレンジや活用方法

酒盗はまずい?その理由と魅力を徹底解説

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- 酒盗とはどんな食品?

- 酒盗と塩辛の違いとは

- 酒盗の味はしょっぱい?独特な風味の正体

- まぐろとカツオの酒盗の違い

- 酒盗とアンチョビの違いとは

酒盗とはどんな食品?

酒盗(しゅとう)とは、カツオやマグロなどの魚の内臓を原料にして作られる、日本の伝統的な発酵食品です。特に酒のつまみとして親しまれており、「酒を盗まれるほどお酒が進む」という意味から、この名が付けられました。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

主に使用されるのは胃袋や腸の部分で、これらを塩漬けにした後、時間をかけてじっくり発酵させることで、濃厚な旨味と独特の香りを持つ食品へと変化します。

この長期発酵によって、酒盗は保存性が高くなるという特徴もあります。

その風味は非常に個性的で、最初は「クセが強い」と感じる方も多いですが、慣れてくると奥深い味わいに魅了される人も少なくありません。

また、「和製アンチョビ」と呼ばれることもあるように、調味料としても非常に優秀で、料理にコクや塩気を加える役割も果たします。

例えば、パスタの味付けやピザのトッピング、冷奴やクリームチーズとの組み合わせなど、和洋問わず幅広いアレンジが可能。

このように、酒盗は一見とっつきにくい発酵食品ですが、活用の仕方によってその魅力が引き出される、奥の深い食材といえるでしょう。

酒盗と塩辛の違いとは

酒盗と塩辛は一見似ているため「何が違うのだろう?」と思われる方もいるかもしれません。酒盗と塩辛は、どちらも魚介の内臓を使った日本の発酵食品ですが、いくつかの点で明確な違いがあります。

まず注目すべきは「原料の部位」です。酒盗はカツオやマグロの内臓(特に胃や腸)に限定されるのに対し、塩辛は身や卵巣など内臓以外の部位も含むことが多く、より幅広い材料が使われます。

これにより、味や食感にも違いが生まれます。

次に大きな違いは「発酵期間」です。酒盗は数ヶ月から1年以上熟成させることもあり、その間に旨味成分であるアミノ酸が生成され、独特の深いコクが生まれます。

一方、塩辛は発酵期間が比較的短く、風味もややあっさりとしています。発酵というよりは「塩漬け」に近いものも多く、保存食としても手軽です。

また、酒盗は発酵が進むことで独特の匂いが強くなる傾向があり、この香りが苦手と感じる人もいます。

しかし、その香りこそが酒盗の個性であり、チーズやアンチョビのように、発酵による風味の深さを楽しむ食材なのです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

このように、酒盗と塩辛は似て非なるものであり、それぞれに独自の魅力があります。料理の用途や味の好みに応じて、使い分けることで、食卓のバリエーションがぐっと広がるでしょう。

酒盗の味はしょっぱい?独特な風味の正体

酒盗は、「しょっぱい」と感じる人が多い食品ですが、それは単なる塩気だけが理由ではありません。発酵によって生まれる独特な旨味と香りが複雑に絡み合っているため、塩辛さがより強く感じられるのです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

そもそも酒盗は、魚の内臓を塩で漬け込み、数ヶ月から長ければ1年以上発酵させて作られます。

この発酵によってタンパク質が分解され、アミノ酸が豊富に生成されます。

これが「旨味」として感じられる成分であり、深い味わいの源でもあります。

ただし、塩分濃度が高いことで保存性を高めているため、味覚としてはかなり塩辛い印象を受けます。

実際、初めて口にする方は「しょっぱい」「臭いが気になる」と感じるかもしれません。

しかし、ほんの少量を使うことで、酒盗のコクと旨味を料理全体に広げることができます。

たとえば、冷奴に少しのせたり、パスタソースに加えたりするだけでも、ぐっと深みが増すのです。

また、しょっぱさを和らげたい場合には、チーズやマヨネーズなどの乳製品と組み合わせるのが効果的。塩気がマイルドになり、発酵食品同士の相性の良さが際立ちます。

このように、酒盗の「しょっぱさ」は単なる塩味ではなく、発酵による複雑な風味が加わったもの。使い方を工夫すれば、酒盗の魅力を存分に楽しむことができるでしょう。

まぐろとカツオの酒盗の違い

まぐろとカツオの酒盗は、見た目は似ていても、味・香り・食感においてはっきりとした違いがあります。それぞれの特徴を理解して選ぶことで、より自分に合った酒盗を楽しむことができます。

まず原材料が異なります。まぐろの酒盗はマグロの内臓、カツオの酒盗はカツオの内臓を使用。魚種による違いは、発酵後の風味に大きく影響します。

カツオの酒盗は、比較的塩味が強く、発酵が進むほどに濃厚で力強い味わいに。

香りもややクセがあり、食べ慣れていないと強く感じる場合があります。そのため、酒好きの中でも“通好み”の味とされることが多いです。

一方で、まぐろの酒盗は塩分がやや控えめで、味わいがまろやか。

香りもカツオに比べると穏やかで、クセが少ないのが特徴です。

そのため、初めて酒盗を食べる方や、発酵食品が苦手な方にも比較的受け入れられやすい傾向にあります。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

食感にも違いがあります。カツオの酒盗はしっかりとした歯ごたえがあり、噛むたびに旨味が広がります。まぐろの酒盗は、よりなめらかで柔らかく、舌触りも優しい印象を受けるでしょう。

どちらを選ぶかは好みによりますが、料理に使う場合は、まぐろの酒盗がマイルドな味わいで使いやすく、カツオの酒盗は調味料としてしっかり主張させたいときに向いています。それぞれの特性を知っておくと、用途に応じた使い分けができて便利です。

酒盗とアンチョビの違いとは

酒盗とアンチョビは、どちらも魚を塩漬けして発酵させた食品ですが、原料や味、使われ方に明確な違いがあります。見た目や発酵食品という共通点があるため混同されがちですが、実際には別物として扱われます。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

まず原材料から見ていきましょう。いままでお伝えしてきた通り、酒盗は主にカツオやマグロの内臓(特に胃や腸)を使用して作られます。

一方、アンチョビはカタクチイワシの身そのものを原料とし、骨や内臓は取り除いた状態で塩漬け・熟成されます。この時点で、使用される部位が全く異なります。

次に味の違いについてです。酒盗は発酵期間が長いため、塩気が非常に強く、かつ濃厚で深いコクがあるのが特徴。発酵臭も強く、好みが分かれやすい食品。

これに対してアンチョビは、塩辛さの中にオイルのまろやかさがあり、クセはあるものの洋風料理に使いやすいバランスの取れた味です。

使われる料理のジャンルにも違いがあり、アンチョビはパスタやピザ、サラダのドレッシングなど、イタリアンを中心とした洋食に多用される食材です。

一方、酒盗はそのままお酒のつまみにすることが多く、また日本食にアレンジして使用されることが多いです。最近では和風パスタなどで使われる例も増えていますが、依然として“和”の要素が強く残っています。

このように、酒盗とアンチョビは「発酵魚介」という共通点こそあれど、材料・味・料理ジャンル・販売形態まで多くの違いがある食品です。代用できることもありますが、それぞれの特性を理解して使い分けることが、料理をより美味しく仕上げるポイントになります。

酒盗がまずいと感じた人へ試してほしい食べ方

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- ご飯にのせて楽しむ方法

- 酒盗を使った絶品パスタレシピ

- 酒盗とチーズのアレンジおつまみ

- うますぎ!酒盗の食べ方アイデア集

- カルディで買えるおすすめの酒盗商品

ご飯にのせて楽しむ方法

酒盗をもっとも手軽に味わう方法のひとつが、「ご飯にのせる」という食べ方。シンプルでありながら、酒盗の旨味と塩気がご飯の甘さと相まって、満足感のある一品に仕上がります。

食べ方は非常に簡単。炊きたての白ご飯に、スプーン1杯ほどの酒盗をのせるだけ。

お好みで刻んだ青ねぎやごまを加えると、香りや食感のアクセントになり、より一層楽しめます。また、大葉や海苔を添えると、酒盗の塩気を引き立てつつも爽やかさが加わります。

ただし、酒盗は塩分が高いため、のせすぎには注意が必要。少量でも十分に味が濃いため、ご飯の量に合わせて加減しましょう。あくまで“薬味”や“アクセント”として使うイメージです。

さらにアレンジするなら、お茶漬けにして食べる方法もおすすめ。ご飯に酒盗をのせ、熱々のお茶や出汁を注げば、朝食や夜食にもぴったりの優しい味わいになります。わさびやみょうがを加えると、香りが引き立ち、酒盗のクセもやわらぎます。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

このように、ご飯との相性が非常に良い酒盗は、日常の中でも取り入れやすい食材です。ちょっとした工夫で、ご飯一杯がごちそうに変わります。

酒盗を使った絶品パスタレシピ

酒盗はパスタの調味料としても優秀で、意外にもオリーブオイルやにんにくとの相性が抜群です。和と洋を融合させた一皿は、おつまみとしても食事としても楽しめます。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

基本の作り方はシンプル。まず、スパゲッティを茹でる間に、フライパンにオリーブオイルを熱し、みじん切りにしたにんにくと輪切りの唐辛子を加えて香りを出します。

そこへ酒盗を少量入れ、炒めながらオイルとよく馴染ませます。火を止めるタイミングで、茹で上がったパスタと茹で汁を少し加え、全体を素早く絡めれば完成です。

このとき、キャベツやネギなどの野菜を加えると、食感と彩りがプラスされ、バランスの良い一皿になります。

酒盗の塩気が強いため、味付けは塩ではなく仕上げの黒こしょうやレモン汁で調整するのがおすすめ。

また、クリーム系のソースにも応用可能です。生クリームと酒盗を合わせて煮立たせると、濃厚でコクのあるソースができ、まるでカルボナーラ風の味わいに仕上がります。

ただし、火を入れすぎると酒盗の風味が飛んでしまうため、加熱は短時間にとどめましょう。アルコールを伴う食事なら、白ワインや辛口の日本酒と一緒に楽しむと、より一層美味しく感じられます。

このように、酒盗をパスタに使うことで、ひと味違った大人の味を演出できます。日常の食卓に変化を加えたいときや、おもてなし料理にもぴったりです。

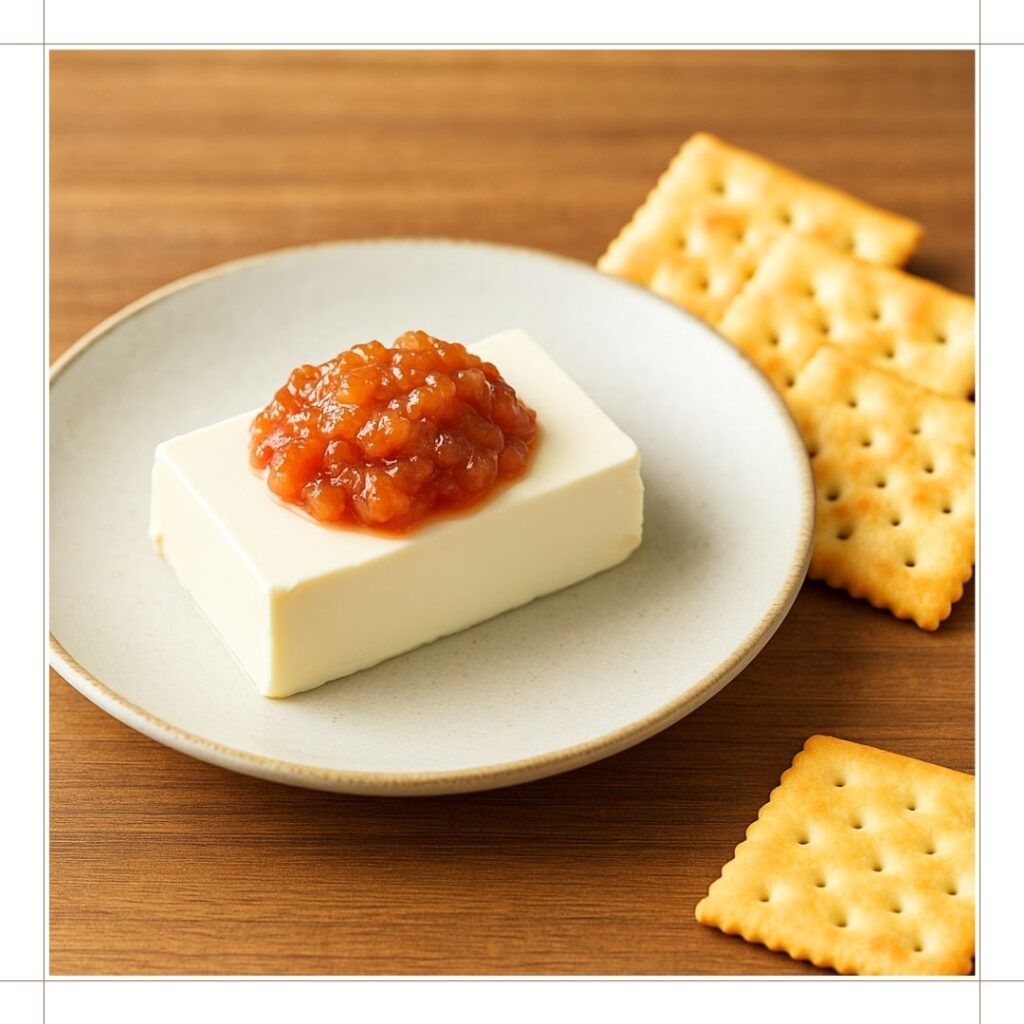

酒盗とチーズのアレンジおつまみ

酒盗とチーズは、発酵食品同士ならではの相性の良さがあります。この組み合わせは、お酒を楽しむ時間をより豊かにしてくれる人気のアレンジおつまみの一つです。

最も簡単な方法は、クリームチーズに酒盗をのせるスタイル。

クリームチーズのまろやかな甘みと、酒盗の塩気と旨味が絶妙に絡み合い、クセになる味わいが生まれます。

スプーンで少しずつ混ぜてディップ状にすれば、クラッカーやスライスしたバゲットにもぴったりです。

さらに応用したい場合は、カマンベールやブルーチーズと合わせる方法も。

特にブルーチーズはクセの強いタイプですが、酒盗の旨味とぶつかることなく共鳴し、ワインとの相性も抜群です。

赤ワインなら重めのタイプ、白ワインなら辛口を選ぶとより美味しく感じられるでしょう。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

このように、酒盗とチーズを組み合わせたおつまみは、簡単でありながら味に深みがあり、来客時のおもてなしやワイン会でも活躍する一品です。

うますぎ!酒盗の食べ方アイデア集

酒盗はクセのある食品と思われがちですが、工夫次第で「うますぎる」と感じるアレンジがたくさんあります。ここでは、酒盗の個性を活かしながら美味しく楽しめるアイデアをいくつかご紹介します。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

まず定番は「冷奴にのせる」食べ方です。シンプルですが、豆腐のやわらかさと酒盗の塩気がよく合い、お酒のつまみにもぴったり。

薬味にネギやおろし生姜を加えれば、さらに風味豊かに仕上がります。

次におすすめなのは「じゃがバター×酒盗」。加熱したじゃがいもにバターをのせ、仕上げに酒盗を少量のせるだけで、コクと旨味が凝縮されたおつまみに変身します。

バターの脂と酒盗の塩気の組み合わせは、ビールや焼酎とも好相性です。

他にも、「ポテトサラダに酒盗を混ぜる」というアレンジもユニーク。

味がしっかりしたポテサラに少し酒盗を加えると、発酵由来の旨味がプラスされ、大人向けの一品になります。

洋風で試したいなら「酒盗チーズトースト」もおすすめです。食パンにバターを塗り、チーズと酒盗をのせてトースターで焼くだけ。香ばしさと塩気がクセになる味に仕上がります。

このように、酒盗は「そのまま食べる」だけにとどまらず、さまざまな食材と合わせることで、新しい美味しさを発見できます。食べ慣れていない方こそ、ぜひいくつかのアレンジを試してみてください。予想以上の美味しさに出会えるかもしれません。

カルディで買えるおすすめの酒盗商品

カルディでは、酒盗を気軽に購入できるラインナップがそろっており、初めて挑戦する人にも安心です。とくに「しいの食品」の酒盗シリーズは、味のバランスがよく、初心者からリピーターまで幅広く支持されています。

代表的な商品は「かつお酒盗」と「まぐろ酒盗」の2種類。かつお酒盗は、力強い塩気とコクが特徴で、日本酒好きにはたまらない味わいです。一方、まぐろ酒盗はクセが少なく、よりマイルドで食べやすいため、酒盗に慣れていない人にも好まれています。

注意点としては、店舗によって取り扱い商品が異なる場合があるため、事前にオンラインショップや店舗に確認するのが安心です。オンラインショップでは在庫が安定している傾向にあるため、地方に住んでいる方や近くにカルディがない方でも購入しやすくなっています。

カルディの酒盗商品は、手頃な価格で本格的な味を楽しめるため、初めて酒盗を試してみたい方に特におすすめです。

酒盗はまずい?と感じる人へ伝えたい15の事実

この記事のポイントをまとめます。

- 酒盗はカツオやマグロの内臓を使った発酵食品

- 名前の由来は「酒が進みすぎて盗まれるほど美味い」から来ている

- 酒盗は数ヶ月以上熟成され、濃厚な旨味と香りが生まれる

- 塩辛との違いは、原材料と発酵期間、使用部位にある

- 酒盗は塩気が強く感じられやすいが、発酵によるコクがある

- ご飯との相性が良く、少量でも満足感がある

- まぐろ酒盗はまろやかで初心者向け、カツオは風味が強め

- パスタの調味料として使うと和洋折衷の深い味が出せる

- チーズと合わせると発酵同士の相乗効果でコクが際立つ

- ポテサラや冷奴に少量加えるだけで味に変化が出せる

- 酒盗はクセがあるが、加熱や他の食材との組み合わせで和らぐ

- アンチョビとは材料・風味・用途が大きく異なる別の食品

- 酒盗チーズトーストなど洋風アレンジにも活用できる

- カルディでは「しいの食品」製の初心者向け商品が人気

- 初心者は少量から試し、塩分と香りの強さに注意が必要