【本記事はアフィリエイト広告が含まれます】

紹興酒がどんな味なのか気になりますか?

本記事では、紹興酒の味わいの特徴をはじめ、「まずい」「美味い」といった評価の違いや、日本酒との違い、さらに味が似てるといわれる他のお酒との比較まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

あわせて、紹興酒をもっと美味しく楽しむための飲み方や、料理との相性、アルコール度数の目安、初心者におすすめの美味しい銘柄の選び方などもご紹介。どこで買えるのかも含め、購入のヒントもお届けします。

紹興酒の奥深い世界を知り、自分に合った一本を見つけてみませんか?

- 紹興酒の味わいが「まずい」「美味い」と評価が分かれる理由とその背景

- 六味(甘味・酸味・苦味・辛味・旨味・渋味)が調和した独自の味の構成

- 日本酒との違いや、シェリー酒との味が似ている理由を通じて紹興酒の個性を理解

- 飲み方や料理との相性、美味しい銘柄の選び方や購入方法までの具体的な知識

紹興酒はどんな味?特徴や味わいを解説

- 複雑な味わいを生む「六味」とは

- 紹興酒はまずい?美味い?どんな味

- 日本酒との違いは何?紹興酒との比較

- 味が似てるお酒との比較

- 度数はどれくらい?アルコールの特徴

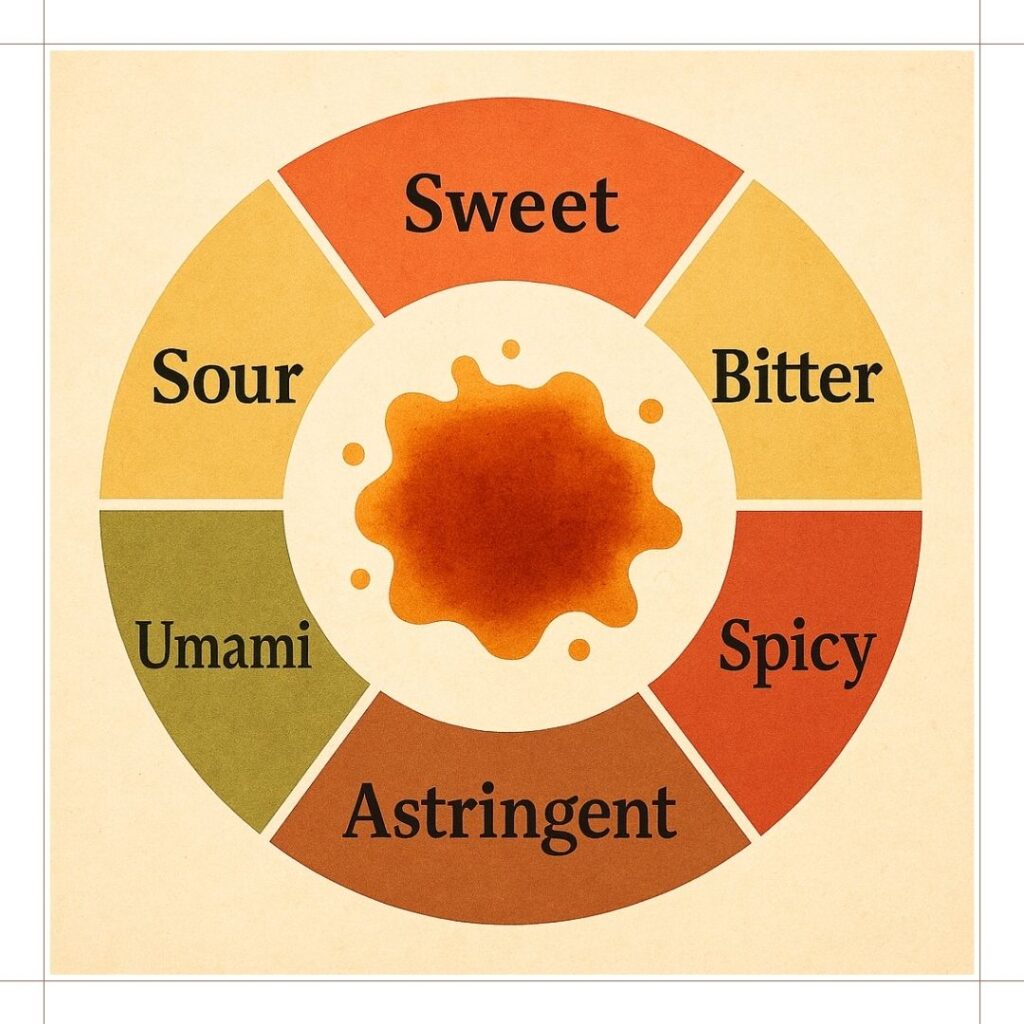

複雑な味わいを生む「六味」とは

紹興酒の味わいが「複雑」と言われる理由のひとつに、「六味(ろくみ)」と呼ばれる独自の味の要素があります。これは、紹興酒が評価される際の基準として知られており、以下の6つの味を指します。

- 甜味(あまみ)

- 酸味(さんみ)

- 苦味(にがみ)

- 辣味(からみ)

- 鮮味(うまみ)

- 渋味(しぶみ)

この6つの要素がバランス良く含まれていることが、良質な紹興酒とされる条件です。

例えば、甘味と酸味が際立ちすぎれば、紹興酒独特の奥深さは失われ、苦味や渋味が強すぎると飲みにくくなってしまいます。これらが互いに引き立て合い、調和することで、紹興酒は深みのある風味と余韻を楽しめるお酒になります。

こうして見てみると、紹興酒は単に「クセがある酒」ではなく、複数の味わいが複雑に絡み合った飲みごたえのある酒であることが分かります。初めて飲む方は戸惑うかもしれませんが、味の層を意識しながら口にすると、その奥深さに惹かれていくはずです。

紹興酒はまずい?美味い?どんな味

紹興酒の味に対して「まずい」と感じる人もいれば、「美味しい」と高く評価する人もいます。実際のところ、どんな味なのでしょうか。

紹興酒の味は一言で表現するのが難しいほど奥深く、一般的には「ナッツのような香ばしさ」「黒糖のような甘み」「古酒のような熟成感」などが特徴とされています。

香りにカラメルやスパイスのようなニュアンスがあるものも多く、飲み慣れていない人にとっては独特に感じられることがあります。

「まずい」と感じる人の多くは、この独特な香りや渋味、酸味に馴染みがない場合がほとんど。

特に日本酒やワインに慣れている方にとっては、紹興酒の熟成香や舌に残る後味が強すぎると感じることもあります。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

一方で、紹興酒のコクや深み、まろやかさに魅了される人も少なくありません。特に、長期熟成された銘柄は味がまろやかになり、初心者にも飲みやすいとされています。また、料理と合わせて飲むことで、味わいがより引き立つこともあります。

このように、紹興酒は「好き嫌いが分かれやすいお酒」ではありますが、その個性が魅力でもあります。初めての方は、まずは軽めの銘柄や飲みやすい温度帯(常温やロック)から試してみると良いでしょう。

日本酒との違いは何?紹興酒との比較

紹興酒と日本酒は、どちらも米を原料にした醸造酒ですが、その味わいや製法には大きな違いがあります。

まず原料ですが、日本酒には「うるち米」、紹興酒には「もち米」が使われることが一般的。この違いにより、味の深みや粘りに違いが生まれます。

さらに、日本酒は「黄麹(こうじ)」を使用しますが、紹興酒では「麦麹(ばくこうじ)」と呼ばれる麦にカビを付けたものが使われます。麹の種類が異なることで、香りや旨味の出方にも大きな差が出ます。

発酵方法にも注目です。両者とも「並行複発酵」という製法を用いていますが、紹興酒はさらに「酒薬」と呼ばれる酵母や菌を加えることで、より独特な風味を引き出しています。

また、紹興酒は最低でも3年以上の熟成が必要で、長いものでは15年以上熟成されることもあります。

対して、日本酒は一般的に1年以内の出荷が多く、長期熟成は少数派です。

このような違いがあるため、日本酒は軽快でスッと飲めるものが多いのに対し、紹興酒はどっしりとした味わいと香ばしさ、奥行きを感じさせるのが特徴です。日本酒と同じ感覚で飲むとギャップを感じるかもしれませんが、どちらもそれぞれの魅力を持ったお酒です。

味が似てるお酒との比較

紹興酒の味わいを説明するときに「シェリー酒に似ている」と言われることがあります。どちらも熟成を経た個性的な香りと深みがあり、見た目も琥珀色のものが多いため、確かに共通点はあります。

しかし、細かく見ていくとそれぞれ異なる特徴を持っています。

シェリーはスペイン南部のへレス地方で作られる酒精強化ワインで、製造途中にブランデーを添加してアルコール度数を高めています。

これにより、保存性が高くなり、熟成による風味がより安定するというメリットがあります。

一方、紹興酒は酒精強化されていない自然な醸造酒。製法の違いから風味に影響が出ます。

例えば、シェリーは酒石酸由来のシャープな酸味が特徴ですが、紹興酒には乳酸やアミノ酸が多く含まれ、より丸みのある酸味や旨味を感じやすいです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

味の印象としては、シェリーはすっきりとした切れ味があり、紹興酒はどちらかといえば複雑で余韻が長く残るタイプです。どちらもナッツやドライフルーツのような香りを持つものがあり、熟成感を楽しみたい方にはおすすめのジャンルといえます。

似ているようでいて、背景も味も異なる二つのお酒。紹興酒が好きな方は、シェリー酒も試してみると新たな発見があるかもしれません。

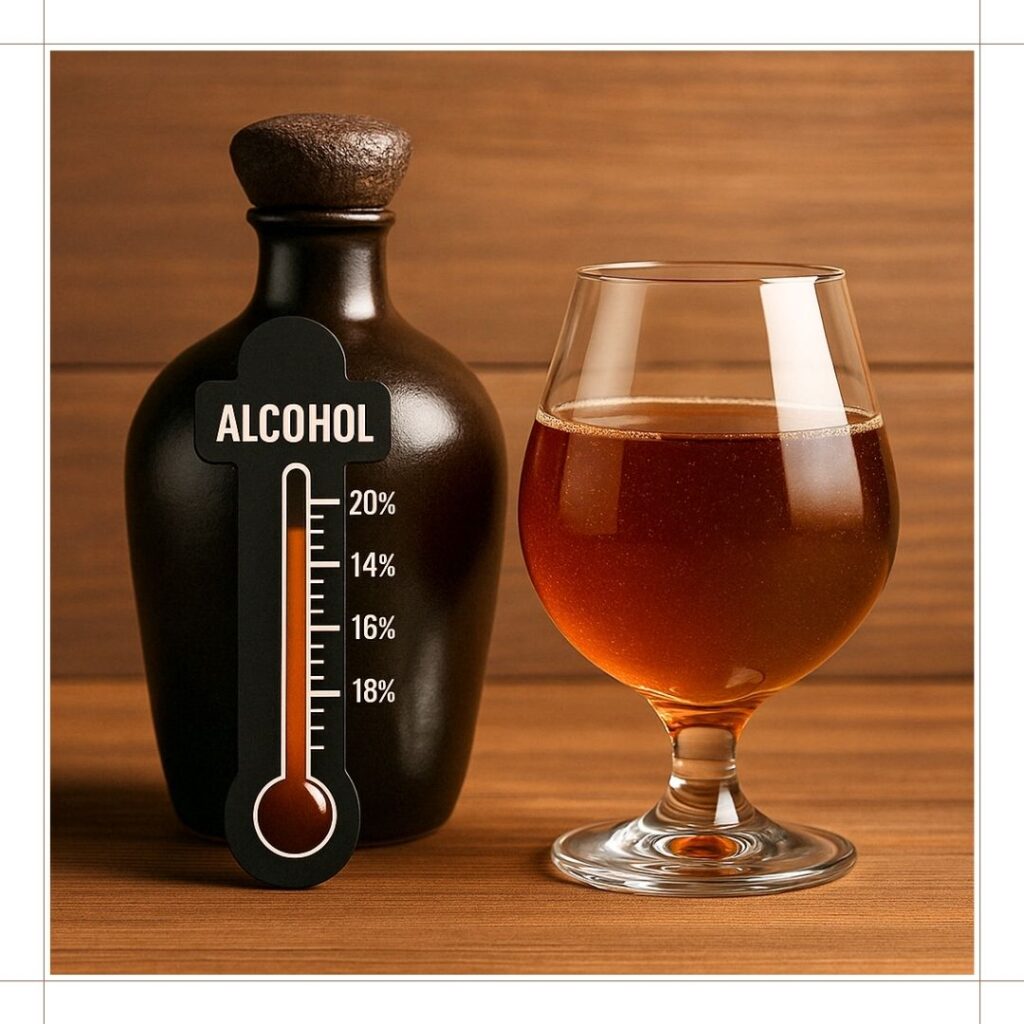

度数はどれくらい?アルコールの特徴

紹興酒のアルコール度数は、一般的に14%〜18%程度です。これは日本酒やワインとほぼ同じか、やや高めといった水準になります。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

ただし、紹興酒の中には熟成を重ねて20%近い度数になる銘柄も存在します。特に「香雪酒」や「女児紅(にょじこう)」など、特別な製法や保存方法を経たものは高アルコールになる傾向があります。

アルコール度数が高い紹興酒は、濃厚な味わいと香りの強さが際立ち、軽めのものは飲み口がやさしく、初めての方でも比較的すいすいと楽しめます。飲み慣れていない方には、度数が15〜16%あたりの中間タイプが安心です。

度数が気になる方は、最初はロックやソーダ割りにすることで、飲みやすさを調整してみてください。

紹興酒はどんな味?料理や飲み方で楽しむ

- 相性抜群!紹興酒と料理の組み合わせ

- 飲み方の種類とおすすめスタイル

- 美味しい銘柄の選び方とは

- 紹興酒はどこで買える?購入ガイド

相性抜群!紹興酒と料理の組み合わせ

紹興酒は、その豊かなコクと熟成香によって、料理との相性がとてもよいお酒です。特に中華料理とは抜群の相性を誇りますが、それだけにとどまりません。

まずおすすめしたいのが、濃い味の中華料理との組み合わせです。酢豚や麻婆豆腐のように、油やスパイスを使った料理は、紹興酒のまろやかな酸味や旨味とよく合います。

紹興酒の中に含まれる乳酸が、脂っこさをほどよく中和し、口の中をリセットしてくれます。

また、燻製やチーズなどの洋風おつまみも紹興酒と相性が良いです。特にスモークチーズや生ハムのような発酵食品は、紹興酒の熟成された香りと調和し、味わいがさらに引き立ちます。

さらに、魚介類を使った煮物や焼き物にも向いています。特にイワシの蒲焼やカツオのたたきといった、旨味と香ばしさのある料理には紹興酒の深みがぴったりです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

ただし、あっさりとした味付けの料理や繊細な和食の場合は、紹興酒の味が勝ちすぎてしまうこともあります。その場合は、度数の低めな紹興酒やロック・ソーダ割りで軽くして合わせるとバランスが取りやすくなります。

料理との組み合わせを工夫することで、紹興酒の魅力をさらに楽しむことができます。

飲み方の種類とおすすめスタイル

紹興酒には、飲む温度やスタイルによって印象ががらりと変わる楽しみがあります。食事や好みに合わせて、さまざまな飲み方を試してみましょう。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

まず基本となるのは常温です。紹興酒本来の香りや味わいを最も感じられる飲み方で、特に3〜5年熟成の酒には向いています。

次にぬる燗。40度前後に温めることで、香りがふわっと立ち、舌当たりがやわらかくなります。寒い季節や、脂の多い料理と合わせたいときにぴったりです。特に10年以上熟成された紹興酒は、燗にすると旨味が一層引き立ちます。

そして冷酒として飲むスタイルもあります。キリッと冷やすことで酸味が際立ち、すっきりとした印象に変わります。濃い味の料理と合わせると、口の中がリフレッシュされ、食が進みます。

他にも、ロックで氷を入れて飲めば、口当たりが軽やかになり、アルコールの刺激も和らぎます。暑い季節にぴったりの飲み方です。

最後に、ソーダ割りやジャスミン茶割りなど、割って楽しむ方法もあります。初心者の方や、紹興酒の香りが少し苦手な方でも、ぐっと飲みやすくなるのでおすすめです。

このように、紹興酒は多彩な飲み方ができるお酒です。気分やシーンに合わせて、自分好みのスタイルを見つけてみてください。

美味しい銘柄の選び方とは

紹興酒を美味しく楽しむには、自分の好みに合った銘柄を選ぶことが大切です。とはいえ、銘柄の種類が多く、何を基準に選べば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、選び方のポイントを具体的にご紹介します。

まず注目したいのは熟成年数です。紹興酒は基本的に3年以上の熟成を経ていますが、熟成年数が長いほど、味に深みとまろやかさが加わります。例えば、5年ものは比較的軽やかで飲みやすく、初心者にも向いています。10年以上の銘柄になると、複雑で奥行きのある味わいになり、飲みごたえを求める方におすすめです。

次に見るべきは製法の種類。一般的な「加飯酒」はバランスのとれた味が特徴で、日本国内でもよく流通しています。コクや甘味を重視したい場合は「善醸酒」や「香雪酒」を試してみると、より個性のある味わいを楽しめます。

また、ラベルや容器も判断材料になります。「花彫」「陳年」などの表記があるものは、熟成された紹興酒であることを示しており、品質の目安としてチェックしておきたいところです。

具体的な銘柄で言えば、「古越龍山(こえつりゅうざん)」「塔牌(とうはい)」などは信頼性が高く、日本でも手に入りやすい人気ブランドです。

古越龍山(こえつりゅうざん)

古越龍山は、紹興酒の中でも特に有名なブランドで、歴史と伝統に裏打ちされた深い味わいが特徴。

特に「陳年10年」や「金龍」などの長期熟成タイプは、まろやかで複雑な風味があり、芳醇な香りとともに深いコクが楽しめます。

中華料理との相性も抜群で、特に肉料理と合わせるとその美味しさが引き立ちます。

塔牌(とうはい)

塔牌は、日本でも広く流通している銘柄で、安定した品質とバランスの取れた味わいが特徴です。

特に「花彫 陳5年」は、辛口でスッキリとした味わいがあり、初めて紹興酒を試す方にもおすすめ。

また、ロックやソーダ割りで飲むと、さっぱりとした飲み口が楽しめます。

熟成による豊かな風味がありつつも、クセが少ないため、食事と合わせて楽しむのに最適です。

このように、熟成年数、製法、銘柄、ラベルの表記などを見ながら選ぶことで、自分の口に合う美味しい紹興酒が見つかりやすくなります。

紹興酒はどこで買える?購入ガイド

紹興酒を購入する場所は、近年では選択肢がかなり広がっています。自分に合ったスタイルで探すと、手軽に好みの1本が見つかるはずです。

まず身近なのはスーパーや酒販店。特に大型スーパーでは「古越龍山」や「塔牌」などの定番銘柄が販売されていることが多く、比較的手軽に入手できます。

ただし、取り扱いの種類は限られるため、選択肢が少ない場合もあります。

次に便利なのが通販サイト。Amazonや楽天市場などの大手ECモールには、さまざまなブランドや熟成年数の紹興酒が揃っています。

レビューや詳細な商品情報を参考にできるため、初めてでも安心して選べるのが魅力です。

クール便対応やギフト包装に対応している店舗も多いため、贈答用にも便利です。

さらに専門性を求めるなら、中国酒専門店のオンラインショップもおすすめです。一般の店舗では見かけないような銘柄や、長期熟成のプレミアム品まで揃っていることがあり、より深く紹興酒の世界を楽しめます。

また、都市部にある中華料理店や中国食材店でも、店頭販売をしているケースがあります。実際に店員に相談できるため、自分の味の好みを伝えて選んでもらうことも可能です。

このように、紹興酒は多様なルートで購入できます。まずは身近な店舗で手に取り、気に入ったら通販で違う種類を試してみる、といったステップで楽しんでみるのも良い方法です。

紹興酒ってどんな味?その魅力と美味しい飲み方を解説

この記事のポイントをまとめます。

- 紹興酒は六味(甘味・酸味・苦味・辛味・旨味・渋味)が調和した複雑な味わいを持つ

- ナッツや黒糖のような香ばしさと熟成感が特徴である

- 初めての人には酸味や渋味が強く感じられることもある

- 長期熟成された紹興酒はまろやかで飲みやすくなる傾向がある

- 日本酒と違い、もち米と麦麹を使って造られている

- 発酵に「酒薬」を使うことで独特のコクと香りを生む

- 熟成期間が最低3年からと長く、味に深みが出る

- 日本酒と比べてどっしりとした濃厚な味がある

- シェリー酒とは熟成香や見た目が似ているが、酸味や旨味の質が異なる

- アルコール度数は14〜18%程度でワインや日本酒と近い

- ロックやぬる燗、冷酒など飲み方によって印象が変わる

- 酢豚や麻婆豆腐など中華料理との相性が特に良い

- スモークチーズや煮魚など和洋の発酵系おつまみにも合う

- 美味しい銘柄は熟成年数や製法の違いで選ぶと良い

- 購入はスーパー、通販、中国食材店など複数のルートがある