【この記事にはアフィリエイト広告が含まれます】

「日本酒 飲み方 ちびちび」と検索してたどり着いたあなたは、きっと日本酒をもっと上手に楽しめるようになりたいと感じているのではないでしょうか。

日本酒は、ごくごく飲むのではなく、ちびちびと味わうことでその本来の魅力を堪能できる繊細なお酒です。

この記事では、日本酒を飲めるようになりたい初心者の方から、より深く楽しみたい人まで、日本酒の基本的な飲み方やお酒をゆっくり飲むコツをわかりやすく解説していきます。

また、日本酒に慣れるまでのステップや、一気飲みを避けるべき理由、日本酒に合うおつまみの選び方、日本酒のタブーとされる振る舞い、そして味わいを引き立てる日本酒の酒器の選び方についても紹介。

さらに、和らぎ水の役割や、ちびちび飲むお酒のおすすめ銘柄など、具体的な実践ポイントにも触れ、日本酒をもっと気軽に、そして自分のペースで楽しめるようになるヒントをお届けします。

日本酒を丁寧に味わうひとときを、あなたの生活に取り入れてみませんか。

- 日本酒をちびちび飲むことで香りや味わいを深く楽しめる理由

- 一気飲みが日本酒に向かない理由と避けるべきタブーやマナー

- 日本酒に慣れるまでの段階的な飲み方や初心者向けのおすすめ銘柄

- 和らぎ水や酒器の選び方が日本酒の風味や飲み心地に与える影響

日本酒の飲み方:ちびちび楽しむ魅力とは

- ごくごく飲むより「ちびちび」が良い理由

- 一気飲みはNG?日本酒に合わない飲み方

- タブーとされる飲み方を知ろう

- 日本酒を飲めるようになりたい人への基本

- 日本酒に慣れるまでのおすすめステップ

ごくごく飲むより「ちびちび」が良い理由

日本酒を味わうなら、少しずつ「ちびちび」と飲むのが理想。これは単なる飲み方のスタイルではなく、日本酒本来の香りや味わいをしっかり楽しむためにとても効果的だからです。

多くの日本酒は、米と水、そして発酵によって繊細な香りや深い旨味が引き出されています。

これらの風味は、一口をゆっくり口に含んでから鼻へ抜ける香りを感じることで、はじめてしっかりと伝わってきます。

例えば、おちょこ1杯を4~5回に分けて飲むと、舌の上で味の変化を確かめたり、香りの広がりを楽しんだりすることができますが、逆に、一度に多くを飲んでしまうと、香りも風味も気づかないうちに喉を通ってしまい、味わう余裕がなくなります。

また、ちびちび飲むことで飲酒量を自然に抑えやすくなり、体への負担も軽減されます。

これは二日酔いの予防にもつながり、結果的に長くおいしく日本酒と付き合うことができるようになるのです。

ただし、ペースを意識しすぎるあまり、緊張してしまうような飲み方では本末転倒。あくまで「味わうことを意識する」という自然な気持ちで楽しむことが大切です。

一気飲みはNG?日本酒に合わない飲み方

日本酒において「一気飲み」は避けるべき飲み方のひとつ。なぜなら、一気に飲むことは日本酒の繊細な味や香りをまったく楽しめないばかりか、身体への負担も非常に大きいからです。

日本酒のアルコール度数は平均で15〜16度と比較的高め。

このため、一度に多くの量を飲んでしまうと、急激にアルコールが体に吸収されやすくなり、酔いが早く回ってしまいます。

これは頭痛や吐き気、ひどい場合は急性アルコール中毒のリスクにもつながります。

さらに、日本酒の楽しみ方は「味わうこと」にあります。

温度帯や香り、口当たりなど、ワインのように時間をかけて変化する要素を一気に流し込んでしまうのは、非常にもったいない飲み方です。

飲み会や宴会などで一気飲みを求められる場面もあるかもしれません。そのようなときは無理に従う必要はありません。自分の体調やペースを優先し、断る勇気を持つことも大切です。

日本酒は本来、穏やかな時間とともに楽しむお酒です。勢いやノリで飲むのではなく、丁寧に向き合うことでその奥深さが見えてきます。

タブーとされる飲み方を知ろう

日本酒を楽しむ際には、味わいや香りだけでなく「マナー」も大切にされます。とくに伝統的な酒席では、無意識のうちにタブーとされる振る舞いをしてしまうと、相手に不快な印象を与える可能性があるため注意が必要です。

まず気をつけたいのが、盃(さかずき)をテーブルに置いたまま注がれること。

これは無作法とされ、感謝の気持ちや敬意が伝わらない行為と見なされます。

お酌を受ける際には、盃を手に持ち、片手で支え、もう一方の手をそっと添えるのが丁寧な所作。目上の方が相手なら、両手で受けるのが礼儀です。

また、注ぐときの配慮も欠かせません。徳利を盃に「カチッ」と接触させてしまうのは避けましょう。

静かに、そっと注ぐことで上品さが伝わります。そして、注ぐ量は8分目が目安。

心配りのある注ぎ方が、日本酒の場を心地よいものにしてくれるでしょう。

さらに、「覗き徳利」や「振り徳利」のような中を覗き込んだり、揺すって中身を確認する行為も避けましょう。残量が気になるときは、静かに注ぎながら確認するのがスマートです。

このように、ちょっとした仕草にも心を配ることで、日本酒をたしなむ時間がより豊かになります。マナーは堅苦しく思えるかもしれませんが、お互いを思いやる気持ちを形にしたものです。知っておくだけで、誰とでも気持ちよくお酒を交わせるようになるでしょう。

日本酒を飲めるようになりたい人への基本

日本酒に興味はあるものの、まだ自信がなくて「うまく飲めない」「おいしさがよく分からない」と感じている方は少なくありません。ここでは、日本酒を無理なく楽しめるようになるための基本的なポイントを紹介します。

まず意識しておきたいのは、「いきなり詳しくなろうとしなくて大丈夫」ということ。

日本酒は奥が深く、種類も豊富。そのため、最初からすべてを理解しようとするのではなく、気軽に楽しむ気持ちを持つことが第一歩となります。

選ぶお酒については、たとえば「スパークリング日本酒」や「低アルコール純米酒」などは、飲みやすく入り口として最適です。

また、無理して飲む必要はありません。ペースを守り、自分に合ったスタイルで少しずつ慣れていくことで、日本酒の奥深さが自然と分かるようになります。

最初の一杯が「おいしい」と思えたら、それだけで十分なスタートです。

スパークリング日本酒については「澪という日本酒はまずい?フルーティな甘口スパークリングの評価とは」という記事で詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

日本酒に慣れるまでのおすすめステップ

日本酒に初めて挑戦する方にとって、「どこから始めればいいのか分からない」という悩みはよくあることです。日本酒は種類や味わいが豊富である分、選び方や飲み方にも工夫が必要です。

最初のステップとしては、アルコール度数が低めで甘口の日本酒を選ぶのがポイント。度数10%以下で日本酒度がマイナスのもの(甘口傾向)であれば、初心者でも飲みやすく、抵抗感が少なくなります。冷やして飲めば口当たりも柔らかくなり、最初の一杯にぴったりです。

次に、おちょこなどの小さな酒器で「ちびちび」飲む習慣をつけましょう。一口の量を抑えることで、日本酒の香りや舌触り、後味まで意識的に味わうことができるようになります。

また、無理に高価な銘柄から始める必要はありません。コンビニやネットで手に入るミニボトルや飲み比べセットを活用して、自分の好みに近いタイプを見つけていくのがおすすめです。

日本酒の飲み方:ちびちびを実践するポイント

- 和らぎ水を取り入れる理由と効果

- お酒をゆっくり飲むコツと意識の持ち方

- ちびちび飲むお酒におすすめの日本酒とは

- 日本酒と相性の良いおつまみの選び方

- 酒器の選び方と味への影響

和らぎ水を取り入れる理由と効果

日本酒を楽しむ際に欠かせない存在として、「和らぎ水(やわらぎみず)」があります。これは、ただの水ではなく、日本酒と一緒に少量ずつ交互に飲むための“チェイサー”として使う水のことです。

まず、和らぎ水を取り入れる最大のメリットは、飲みすぎを防げること。

日本酒はアルコール度数が高めで、気づかないうちに酔いが進んでしまうこともあります。

お酒の合間に水を飲むことで、体内のアルコール濃度が急激に上がるのを防ぎ、自分のペースを守りながら飲めるようになります。

また、味覚をリセットできる効果も見逃せません。日本酒は銘柄によって香りや旨味が大きく異なります。

違う種類の日本酒を飲み比べるとき、和らぎ水を間に挟むことで、口の中をさっぱりと整えることができ、これにより、それぞれの味わいをよりクリアに感じることが可能になるのです。

さらに、水分補給の観点からも重要です。アルコールを摂取すると体内の水分が失われがちになりますが、適切に水を取り入れることで脱水症状や翌日の二日酔いを防ぐ手助けにもなります。

なお、和らぎ水には冷たすぎない常温の水を選ぶのがベスト。冷たすぎる水は口の中を刺激し、せっかくの日本酒の香りや風味を感じにくくする可能性があるためです。

このように、和らぎ水は「ただ水を飲む」以上の意味を持っています。日本酒をちびちびと楽しむための重要なパートナーとして、ぜひ意識的に取り入れてみてください。

お酒をゆっくり飲むコツと意識の持ち方

日本酒を美味しく、そして長く楽しむためには「飲むスピードをコントロールすること」が非常に大切です。一気に飲んでしまうと、風味を感じ取る余裕がなくなり、アルコールの刺激だけが残ってしまいます。ここでは、お酒をゆっくり飲むための具体的な工夫と意識の持ち方を紹介します。

まず、意識したいのが、「飲み方のリズム」。盃を持ち上げるたびに飲むのではなく、一度飲んだら少し盃を置き、間を空ける習慣をつけましょう。

そのあいだに会話を楽しんだり、料理を味わう時間を挟むことで、自然と飲むペースがゆるやかになります。

また、「酔うためではなく、味わうために飲む」という気持ちを持つことも大切。お酒を味わう時間そのものを楽しもうと意識することで、一口一口を丁寧に感じられるようになります。

さらに、「時間制限」や「盃の回数制限」を設けるのも一つの方法です。たとえば「1時間で3杯まで」と決めておけば、自ずとスピードが抑えられます。これは飲みすぎ防止にもつながります。

ゆっくり飲むことは、日本酒の魅力を最大限に引き出すだけでなく、体にも優しく、食事や会話の時間をより充実させてくれる大切な習慣です。気軽にできる工夫から、少しずつ取り入れてみてください。

ちびちび飲むお酒におすすめの日本酒とは

日本酒をちびちびと楽しみたいなら、選ぶ銘柄にも少しだけこだわると、その時間がぐっと豊かになります。ポイントは「香り」「味の深さ」「飲み口のやさしさ」に注目することです。

まずおすすめなのが吟醸酒や大吟醸酒。

これらはフルーティーで華やかな香りを持ち、雑味が少なくスッキリとした味わいが特徴です。

冷やしてゆっくり口に含むと、鼻に抜ける香りの心地よさや、余韻の繊細さをじっくり味わうことができます。

とくに初めて日本酒を楽しむ方にとっては、飲みやすさと親しみやすさが魅力です。

純米大吟醸酒のブランド獺祭については「獺祭50(45)39 23 どれが美味しい?味と特徴を徹底比較」という記事で詳しく解説していますので是非お読みください。

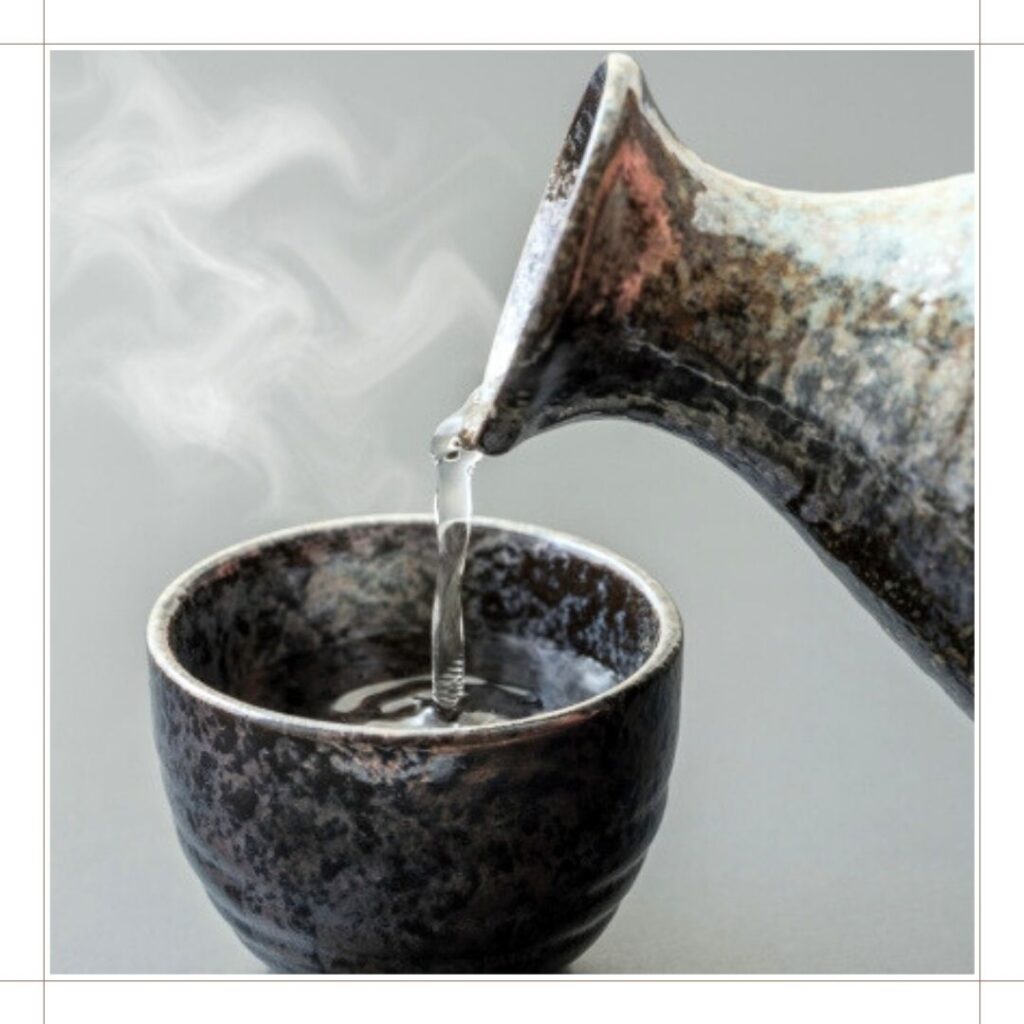

また、純米酒や山廃仕込みの日本酒など、米の旨味がしっかりと感じられるタイプも、ゆっくり飲むのに適しています。

燗にしてまろやかさを引き出すことで、ちびちびと飲みながら旨味の変化を楽しむことができるでしょう。

また、最近は低アルコールタイプの日本酒も充実しており、アルコール度数10%前後で造られたやさしい飲み口のものもあります。

これなら一口ごとにゆっくり味わいながら、酔いすぎずに長時間楽しむことができます。

さらに、小瓶タイプの日本酒を選ぶのもひとつの方法です。少量から試せるため、複数の銘柄を飲み比べたいときや、その日の気分で選びたいときにも便利です。

純米酒なら、日本酒ファンの間で高い人気を誇る「田酒」。田酒については「田酒が人気なのはなぜ?入手困難とされる幻の純米酒の秘密に迫る」という記事で解説してますので、あわせてお読みください。

香りを楽しみたいなら冷酒向きの吟醸酒、米の旨味をじっくり味わいたいなら燗に向いた純米酒。自分の好みに合わせて「ちびちび飲みにぴったりな一杯」を探してみましょう。

日本酒と相性の良いおつまみの選び方

日本酒の魅力を引き出すには、おつまみとの組み合わせにも気を配りたいところです。ただ食べ合わせるだけでなく、味のバランスや香りの相乗効果を意識することで、より深い味わいが楽しめるようになります。

基本の考え方として、「同じ発酵食品同士は相性が良い」と覚えておくと便利です。

例えば、味噌・醤油・漬物・チーズなどは日本酒との組み合わせに適しており、発酵による旨味や香りが調和しやすくなります。

とくにクリームチーズの味噌漬けや、ぬか漬けのような香りの強い漬物は、山廃仕込みや熟成系の純米酒と相性抜群です。

また、お刺身や焼き魚、するめなどの和食は、やさしい味わいの日本酒と好相性。

特に吟醸酒や大吟醸酒のような繊細な香りの日本酒とは、淡白な魚介類がよく合います。脂の乗った魚には、少し辛口の日本酒がいいでしょう。

変化をつけたい場合は、洋風のつまみにも挑戦してみましょう。生ハムやオリーブ、バターを使った料理は、意外にも日本酒とよく合います。白麹仕込みの酸味のある日本酒は、トマトやチーズ系の料理ともバランスがとれやすく、新しい味の組み合わせを発見できるかもしれません。

大切なのは、主張しすぎないおつまみを選ぶことです。日本酒の風味を邪魔せず、むしろ引き立ててくれるような控えめな味付けの料理がベストです。

このように、組み合わせ次第で日本酒の印象は大きく変わります。自分の好きな酒と料理を掛け合わせながら、お気に入りのペアリングを見つけてみてください。

おすすめのおつまみはこちら↓

酒器の選び方と味への影響

日本酒を「ちびちび」と味わう際、どんな酒器を使うかによって、その美味しさや印象が大きく変わります。酒器は単なる入れ物ではなく、日本酒の香りや風味を左右する重要なアイテムです。

まず、形状が味に与える影響から見ていきましょう。口がすぼまった酒器は、香りを集めて閉じ込める構造になっており、吟醸酒や大吟醸酒など、香りが特徴の日本酒と相性抜群です。反対に、口が広い平盃のような形は空気に触れる面積が広くなるため、純米酒などのまろやかな味わいをしっかりと引き出してくれます。

そして近年注目されているのが、ワイングラスで日本酒を楽しむスタイルです。

これは単なるトレンドではなく、理にかなった選択。

ワイングラスは香りを広げつつ、適度に鼻へ届ける形状をしており、特に香り高い吟醸酒や生酒などに向いています。

透明なガラス越しに日本酒の色合いや透明度を楽しめる点でも、視覚的な楽しみが加わります。

次に素材についてですが、酒器の素材によって口当たりや温度の感じ方も異なります。たとえば、陶器や磁器の酒器は、熱をゆっくり伝えるため燗酒に向いています。また、温かみのある質感が手に心地よく、落ち着いた飲み方に適しています。錫(すず)製の酒器は、日本酒をまろやかにすると言われており、ぬる燗や冷酒の風味をより穏やかに整えてくれます。

さらに、夏場や冷酒をたのしむならガラス製の酒器もおすすめです。見た目に涼しさを感じさせるだけでなく、清涼感のある飲み口が冷酒の爽やかさを引き立てます。

木製や竹製の盃は、自然の香りが加わることで独特の風味を楽しめますが、日本酒本来の香りを重視したい場合は避けたほうが無難。

また、ちびちび飲みに適したサイズという点も見逃せません。お猪口や小さめのぐい呑みは、一口の量を自然と控えめにでき、味や香りをじっくり感じる余裕を生み出します。

これは飲みすぎを防ぎ、日本酒を丁寧に味わううえで非常に効果的です。

このように、酒器は日本酒の楽しみ方を大きく左右します。自分がどのような日本酒を、どんな場面で楽しみたいのかによって、形や素材、サイズを選ぶとよいでしょう。特に初めて日本酒を飲む方にとっては、ワイングラスのように親しみのある器から試してみるのもおすすめです。どの酒器を選ぶかで、日本酒の世界は何倍にも広がっていきます。

日本酒の飲み方はちびちびが基本?楽しみ方まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- ちびちび飲むことで日本酒本来の香りと味わいをしっかり楽しめる

- 一気飲みは風味を感じにくく、体への負担も大きい

- 少量ずつ飲むことでアルコール摂取量を自然に抑えられる

- 香りを感じるには口に含んでから鼻へ抜ける余韻を意識することが大切

- 和らぎ水を挟むことで酔いすぎを防ぎ、味覚もリセットできる

- おちょこ1杯を数回に分けることで味の変化を丁寧に感じ取れる

- 一杯ずつに時間をかけることで自然と飲むスピードがゆるやかになる

- 酒席のマナーを守ることで相手への敬意が伝わり、雰囲気も良くなる

- 初心者は低アルコールの甘口やスパークリング日本酒から始めると良い

- 食事との相性を楽しむことで日本酒の奥深さを実感しやすくなる

- 酒器の形や素材によって香りや味の印象が変化する

- ワイングラスを使うと香りが広がりやすく、初心者にも親しみやすい

- 自分のペースを守るために飲む回数や時間に制限を設けるのも効果的

- 小瓶や飲み比べセットを活用すると好みに合う日本酒を見つけやすい

- 香り高い吟醸酒や米の旨味が強い純米酒はちびちび飲みに向いている