【この記事にはアフィリエイト広告が含まれます】

こんにちは、世界のお酒に溺れたい!運営者の「takabooooo」です。

鍛高譚の飲み方が気になっていませんか?

たとえば、こんなところが気になってるんじゃないかなと思います。

ストレートだと香りが強いのか、ロックや水割りの割合はどうするのか、 ソーダ割りは薄くならないのか。お湯割りの温度や、お茶割り・緑茶割り(鍛茶・鍛緑)の相性、ジュース割りでカクテルっぽくできるかも知りたいところですよね。

さらに、梅干しを入れると旨いのか、まずいって噂は本当なのか、合う料理やおつまみまで分かると安心かなと思います。ここ、気になりますよね。

鍛高譚って、赤シソの香りが魅力なぶん「好き/苦手」が出やすいお酒なんですよ。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

だからこそ、あなたの好みに合わせて“香りの強さを調整できる飲み方”を知っておくと、家飲みが一気にラクになります。

この記事では、鍛高譚の香りをちゃんと活かしつつ、あなたの好みに合わせて飲みやすくするコツを、ストレートからソーダ割り、レモネード割りまで一気にまとめます。今日から「自分の正解の飲み方」が見つかるはずですよ。

- 鍛高譚を美味しくする基本の飲み方と温度感

- 水割り・ソーダ割りの比率と失敗しない手順

- お茶割り(鍛茶・鍛緑)やジュース割りのアレンジ

- まずいと感じる原因と合う料理・おつまみ

お酒は20度前後でも意外と効きます。体質や体調で変わるので、無理せずゆっくり楽しんでくださいね。妊娠中・授乳中の方、服薬中の方、持病がある方は、最終的な判断を医師や薬剤師など専門家にご相談ください。

商品仕様や推奨レシピなどの正確な情報は、必ず公式サイトをご確認ください。

鍛高譚の飲み方:基本とコツ

出典:オエノン 公式

まずは「鍛高譚の香りをどう扱うか」が勝負です。赤シソの華やかさは武器だけど、ダイレクトすぎると好みが分かれがち。ここではストレート〜お湯割りまで、基本の飲み方を“失敗しにくい順”に整えます。

| 飲み方 | おすすめ度 | 目安の比率 | こんなあなたに |

|---|---|---|---|

| ロック | 高 | 割らない | 香りは好き、でも強すぎは苦手 |

| 水割り | 高 | 焼酎6:水4 | 食事に合わせてゆっくり飲みたい |

| ソーダ割り | 高 | 好みで調整 | 爽快にゴクゴクいきたい |

| お湯割り | 中 | 好みで調整 | 甘みを引き出して冬に楽しみたい |

| ストレート | 好み | 割らない | 香りを真正面から楽しみたい |

ストレートで香りを楽しむ

ストレートは、鍛高譚の“赤シソの華やかさ”を一番ダイレクトに感じられる飲み方です。グラスに注いだ瞬間からふわっと香って、口に含むと清涼感がスッと抜けていく。これがハマると、他の焼酎とは違う「香りで飲む楽しさ」が見えてきます。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

ただ、ここがいちばん大事なんだけど、香りが立つぶん、初見だと「薬っぽい」「風邪薬っぽい」と感じる人もいます。

これは“品質が悪い”とかじゃなくて、赤シソの香りが強めに立つお酒の宿命みたいなもの。

なので私は、最初はちょい飲みで様子を見るのをおすすめします。

グイッといくと、香りの情報量が多くて置いてかれがちなんですよ。

ストレートで飲むときは、つまみも大事です。

香りが主役になるので、味が濃すぎるつまみだと香りが負けたり、逆に香りが強すぎて料理が薄く感じたりします。おすすめは、刺身、冷奴、塩味の焼き魚、天ぷらみたいな“素材の味”系。

脂っこい料理に合わせるなら、後味をキリッとさせる役割でストレートを少量ずつ、って感じがハマります。

私のコツ:温度を少し下げる

ストレートで香りが強すぎるときは、常温より少し冷やすと角が取れます。冷蔵庫で軽く冷やして、香りは残しつつ飲み口はスムーズに。冷えすぎると香りが閉じるので、私は「キンキン」より「ひんやり」くらいが好きかなと思います。

グラス選びで印象が変わる

意外と効くのがグラスです。口が広いロックグラスだと香りが立ちやすいので、香りが強く感じるあなたは、口がすぼまったグラスや小さめのグラスで“香りの量”を調整するのもアリ。逆に、香りを楽しみたいならロックグラスでOKです。

ストレートがキツい=鍛高譚が合わないとは限りません。割り方で印象がガラッと変わるタイプです。

ちなみに鍛高譚はアルコール分が20%の商品が一般的です。スペックは時期や商品で変わることもあるので、購入時は公式の製品情報もチェックしておくと安心です。(出典:合同酒精株式会社『しそ焼酎 鍛高譚(たんたかたん) 商品情報』)

ロックの作り方

ロックは、鍛高譚の飲み方でいちばん“間違いにくい”と思ってます。冷えることで香りがまろやかになって、シソの爽快感が心地よく残るんですよね。ストレートだと香りが強すぎるあなたでも、ロックにすると「お、意外といけるかも」ってなる確率が高いです。

ロックの肝は、実は“氷”です。溶けやすい氷を入れると、すぐ薄まって香りも味もぼやけます。鍛高譚ってスッキリ系だから、ぼやけると「ただ薄いお酒」っぽく感じやすい。だから、氷はできるだけ大きめ、できれば透明に近い硬い氷がベター。コンビニのロックアイスでも十分戦えます。

基本手順(薄まりすぎを防ぐ)

- グラスに大きめの氷を入れる(溶けにくい)

- 鍛高譚をグラス半分くらい注ぐ

- 軽く回して冷やし、香りを整える

氷が小さいとすぐ溶けて薄まりやすいので、できれば大きめが◎。

香りを活かしたいなら、最初の一口は氷に当てすぎずに飲むと香りが立ちます。

逆に「香りがまだ強いな…」ってときは、氷にしっかり当てて冷やしながら飲むと、香りの尖りが落ち着きます。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

ロックは“2段階で味が変わる”のが楽しい

ロックって、時間で味が変わるのが面白いです。最初は香りがキレイに立って、途中から少しずつ加水されてまろやかになる。鍛高譚はクセが少ないタイプなので、この変化が分かりやすいんですよ。私は、最初の数口は香り重視で、後半はまろやかさ重視、って感じで楽しんでます。

おすすめアレンジ:追い柑橘で“爽快ブースト”

ロックに合うのが、レモンの皮を軽く絞って香りを足すやり方。果汁を入れすぎると酸っぱくなるので、香りだけ足すイメージです。ライムでもOK。赤シソの香りって、柑橘と合わせると輪郭がはっきりして「飲みやすいのに香りが残る」バランスに寄ります。

ロックは「爽快だけど強すぎない」バランスが作りやすいです。暑い日やリフレッシュしたい夜にハマると思いますよ。

ストレートが不安なら、まずロック。ここから水割り・ ソーダ割りに広げると失敗しにくいです。

水割りの黄金比とは

水割りは、食中酒としての万能さが強いです。鍛高譚の赤シソ感が広がりつつ、飲み口がまろやかになるので、焼酎に慣れてないあなたにも向いてます。ロックが“香りを楽しむ飲み方”なら、水割りは“食事と付き合う飲み方”ってイメージが近いかなと思います。

水割りで大事なのは、香りを消しすぎないこと。水を入れすぎると、鍛高譚の強みである香りが薄くなって、結果「なんか水っぽい…」になりやすいんですよ。逆に濃すぎると、香りが強くて飲み疲れやすい。だから、まずは黄金比で作って、そこから好みに寄せるのが正解です。

目安は焼酎6:水4(ロクヨン)

いわゆる「焼酎6:水4」が定番。これはあくまで一般的な目安なので、濃いのが好きなら焼酎多め、軽くしたいなら水多めでOKです。私の感覚だと、香りをしっかり残したいなら6:4、食事に寄せて軽くしたいなら5:5くらいが落としどころになりやすいです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

作り方のコツ(順番が大事)

- グラスに氷をたっぷり

- 鍛高譚を注ぐ

- 水を足して、最後に軽くひと混ぜ

冷水で作るとスッキリ寄り、常温の水だと香りがふわっと出やすいです。

私は食事に合わせるなら冷水、ゆっくり晩酌なら常温寄りが多いかなと思います。

あと、地味に効くのが水の味。水道水のカルキ臭が気になるなら、浄水や軟水のミネラルウォーターにすると、香りがきれいに出ます。

比率で迷うあなた向けの早見

| 目的 | おすすめ比率 | 味のイメージ | 合うシーン |

|---|---|---|---|

| 香りを残したい | 焼酎6:水4 | シソ感しっかり | 晩酌・つまみ少なめ |

| 食中酒にしたい | 焼酎5:水5 | まろやかで軽い | 寿司・和食全般 |

| とにかく軽く | 焼酎4:水6 | やさしい飲み口 | 長時間ゆっくり |

水割りで“まずい”を回避するコツ

もし水割りで「香りが変に残る」「後味が好みじゃない」ってときは、氷を増やして温度を下げてみてください。香りが強いお酒は、温度が上がると香りが前に出やすいです。あとは、レモンをほんの少し。果汁を入れすぎないで、香りを足すだけにすると、まとまりが出やすいですよ。

爽やかにいただくソーダ割りのコツ

ソーダ割り(炭酸割り)は、鍛高譚を“いちばん飲みやすくする”手段のひとつ。炭酸の刺激で赤シソの香りが軽やかに持ち上がって、後味がとにかく爽快です。夏の夕涼みとか、アウトドアとか、脂っこいつまみをつまみながらとか、そういう場面でめちゃくちゃ強い飲み方ですね。

ただし、ソーダ割りは失敗すると「薄い」「香りが飛ぶ」「炭酸が抜けて残念」になりやすい。なので、ポイントを押さえて“炭酸の気持ちよさ”をちゃんと残しましょう。

炭酸を抜かない作り方

- グラスも材料も、できるだけ冷やしておく

- 氷→鍛高譚→炭酸水の順で注ぐ

- 混ぜるのは最後に1回だけ(混ぜすぎ注意)

薄くなりやすいのがソーダ割りの弱点なので、炭酸はキンキンだと味が締まります。

さらに、レモンやライムをひと搾りすると、香りがまとまって飲みやすくなります。

ミントを足すと“モヒートっぽい”方向にも寄せられるので、気分で遊ぶのもアリです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

私のおすすめ:炭酸は“優しく注ぐ”

ソーダ割りがイマイチになる原因、だいたい注ぎ方です。勢いよく注いだり、ガシャガシャ混ぜたりすると、炭酸がすぐ抜けます。炭酸はグラスの内側を伝わせるように優しく注いで、最後にスプーンで1回だけ底から持ち上げる。これだけで「店っぽい仕上がり」になります。

濃さの決め方:最初は“やや濃いめ”が安心

濃さは好みですが、慣れるまでは“やや濃いめ”が失敗しにくいです。薄いと香りが飛んで水っぽく感じやすいので、まずは鍛高譚を少し多めにして、次の一杯で微調整するのが気楽。私の感覚だと、最初は「香りがちょうどいい」と思う濃さより、ほんの少し濃いほうが満足度が高いことが多いです。

ソーダ割りの楽しみ方は、同じサイト内でもいろいろ語ってるので、RTD系が気になるあなたは上々焼酎ソーダの味と評価も参考になると思います。

ソーダ割りは「冷やす・混ぜない・優しく注ぐ」の3点セットで完成度が上がります。

お湯割りは温度にこだわる

寒い季節はお湯割りが強いです。水割りだと出にくい甘みが前に出て、鍛高譚がちょっと“まろやか寄り”になります。赤シソの香りも、温めるとふわっと膨らむので、リラックスタイムに合うんですよね。

ただ、お湯割りって温度ひとつで印象が変わるのも事実。熱すぎるとアルコール感が立って「うっ」ってなりやすいし、ぬるいと香りがぼんやりしがち。だから“狙った温度”で作るのがコツです。

お湯は70℃前後が目安

熱すぎるとアルコール感が立ちやすいので、私は70℃前後を目安にしてます(これも一般的な目安です)。ケトルの沸騰直後(100℃)をそのまま使うと熱すぎることが多いので、一度カップに移して少し落ち着かせるとか、湯のみで数十秒置くとか、そのひと手間が効きます。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

香りを活かす小ワザ

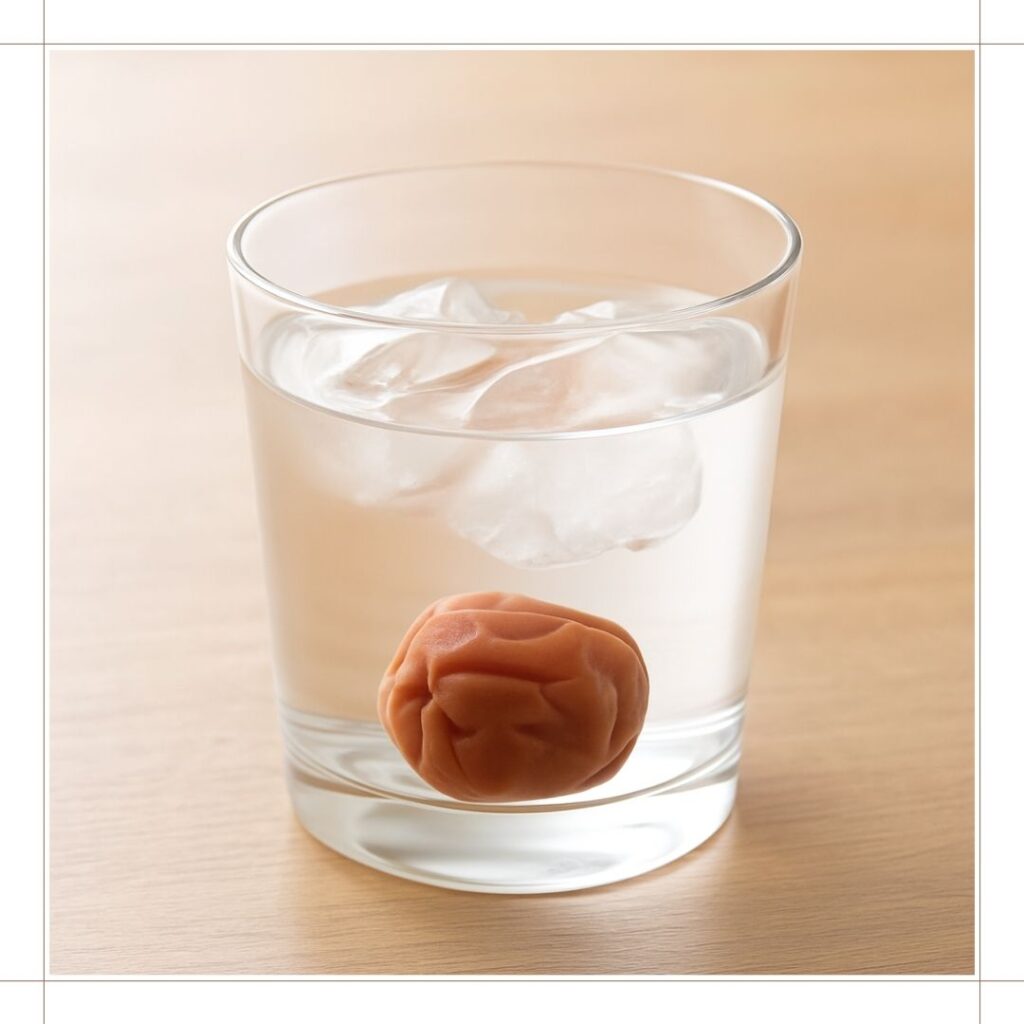

- 梅干しを1個入れて酸味で締める

- レモンの輪切りで華やかに

- 青じそを少し浮かべて“追いシソ”

私が好きなのは梅干し入り。温かい湯気の中に、赤シソの香りと梅の酸味が混ざって、なんか“ほっとする系”になります。鍋やおでんみたいな温かい料理と合わせると、食事が進むタイプですね。

注ぐ順番で口当たりが変わる

焼酎のお湯割りは、一般的に「お湯→焼酎」の順で注ぐと混ざりやすいと言われます。鍛高譚も同じで、この順番だと角が取れやすい印象。もちろん好みなので、香りを強めに出したいなら「鍛高譚→お湯」でもいいです。あなたの“ちょうどいい”を探してみてください。

温かい割り方は飲みやすく感じてペースが上がりがちです。量とペースは意識して、無理せずいきましょう。

体調や体質で合う・合わないがあります。最終的な判断は医師や薬剤師など専門家にご相談ください。

鍛高譚の飲み方:アレンジ集

世界のお酒に溺れたい! イメージ

ここからは“遊び”のパートです。鍛高譚は香りが特徴的だから、ハーブ・お茶・柑橘・果汁と相性がいい。あなたの好みやシーンに合わせて、家飲みの満足度を一段上げていきましょう。

ハマるかも?!お茶割りで鍛茶・鍛緑

鍛高譚のお茶割りは、いわゆる鍛茶。中でも緑茶で割るスタイルは鍛緑と呼ばれてて、和の爽やかさがハマります。

赤シソ×お茶の渋みで、甘さがいい感じに整うんですよ。

ソーダ割りが“爽快”なら、お茶割りは“食事に寄り添う爽快”って感じで、毎晩でもいけるタイプです。

お茶割りのいいところは、香りの出方が丸くなること。

赤シソの香りが前に出すぎず、でも消えない。ここが絶妙です。

とくに和食と合わせると、お茶の旨み成分が口当たりを整えてくれるので、刺身や焼き魚がうまく感じやすいんですよね。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

おすすめのお茶

- 緑茶:鍛緑の王道。刺身や焼き魚に寄せやすい

- ウーロン茶:脂っこい料理の口直しが得意

- ジャスミン茶:香り同士が合うので華やかに

作り方のコツ:濃いお茶を使うと“薄い問題”が消える

お茶割りでありがちなのが「なんか薄い…」問題。これは、お茶が薄いか、氷が溶けすぎるかのどっちかです。対策はシンプルで、少し濃いめに淹れたお茶を冷やして使う。ペットボトルでもいいけど、濃いめタイプを選ぶと満足度が上がります。

温冷どっちがいい?

冷たいお茶で作ればスッキリ、温かいお茶で作ればほっと温まる一杯に。私は、脂っこい料理のときは冷たいウーロン割り、刺身や焼き魚のときは冷たい緑茶割り、寒い日は温かい緑茶割り、って感じで使い分けます。結局のところ、あなたの晩ごはんに合わせるのがいちばん間違いないと思いますよ。

鍛茶・鍛緑は「飲みやすいのに香りが残る」のが魅力です。ストレートが苦手でも、ここで好きになる人けっこう多いです。

ジュース割りカクテルでおしゃれに

世界のお酒に溺れたい! イメージ

ジュース割りは「え、意外と合うじゃん」ってなりやすいです。

鍛高譚の赤シソの香りって、果実の酸味と合わせると一気に“カクテルっぽく”なるんですよね。

家飲みでテンションを上げたいときとか、飲み会で「なにそれ?」って話題を作りたいときにも便利です。

ポイントは、ジュースの“酸味の方向”を選ぶこと。赤シソの香りは、柑橘やベリー系の酸味と相性がよくて、甘さだけのジュースだとちょっと重く感じることがあります。

だから私は、まずは酸味のあるジュースから試すのをおすすめします。

相性がいい定番ジュース

- グレープフルーツ:苦味と酸味で大人っぽい

- オレンジ:華やかで飲みやすい

- クランベリー:甘酸っぱくて見た目も映える

ハーブを足すと“店っぽさ”が出る

ミントやバジルを浮かべると香りが立って、家飲みのテンションが上がります。赤シソってハーブの仲間っぽい顔をしてるので、香りのレイヤーが作りやすいんですよ。ミントは爽快、バジルはちょっと大人、って感じで雰囲気も変わります。

甘めアレンジの注意点

甘めが好きなら、カルピスや飲むヨーグルトもアリ。ただし甘い割り方は飲みすぎやすいので、ペースはほどほどに。あと、甘い割り方は“気づいたら氷が溶けて薄い”になりやすいので、氷は多め&大きめにしておくと最後までおいしいです。

ジュース割りは「香りを楽しむ」より「飲みやすくする」方向。ストレートが苦手なあなたの救済策にもなります。

鍛高譚の梅干しサワー風

鍛高譚×梅干しは、わりと鉄板です。

梅の酸味と塩気が入ることで、赤シソの香りが引き締まって、後味がさらにさっぱりします。

そもそも“梅×シソ”って相性いいじゃないですか。あの感じが、お酒でもちゃんと成立します。

梅干し入りのいいところは、味の輪郭がはっきりすること。

鍛高譚の香りが「ふわっ」だとしたら、梅干しで「キュッ」と締まる。

油っぽい料理や濃い味のつまみと合わせたときに、この締まりが効いてくるんですよね。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

作り方(居酒屋っぽく)

- グラスに梅干しを1個入れる

- 鍛高譚を注ぐ(ロック or 水割りが作りやすい)

- マドラーで軽くつぶして味を出す

梅干しの選び方で印象が変わる

梅干しって種類がいろいろありますが、私のおすすめは「塩気がしっかり系」。はちみつ梅みたいな甘いタイプでもおいしいけど、甘さが出るぶん“サワー風”というより“デザート寄り”になります。居酒屋っぽくいきたいなら、昔ながらのしょっぱい梅がハマります。

つぶしすぎ注意(でも、ちょっとは潰す)

潰すのは大事なんだけど、潰しすぎると濁って重くなることもあります。最初は軽く潰して、味を見ながら追加で潰すのが失敗しにくいです。あと、梅の種は口に入ると地味に危ないので、酔う前に位置を把握しておくと安心ですよ。

油っぽい料理と合わせると、口の中をリセットしてくれる感じがあって相性がいいです。唐揚げ、焼き肉、ラーメンみたいな濃いめの味にもちゃんとついてきます。

鍛高譚がまずいと感じた時はレモネード割り

世界のお酒に溺れたい! イメージ

検索で「鍛高譚 まずい」って出てくるの、分かります。

赤シソの香りが個性的だから、初めてだと好みが割れやすいんですよね。

ここで大事なのは、「まずい」と感じる理由を分解すること。

だいたいは、①香りが強すぎる、②温度が合ってない、③つまみと合ってない、④割り方が薄い/濃い、のどれかです。

そんなときは、レモネード割りがかなり頼れます。

レモンの酸味と甘みが入ることで、香りの印象が“薬っぽい”方向から、爽やかで飲みやすい方向に寄りやすいです。

赤シソの香りって、柑橘と合わせると急に“飲み物としての形”が整うことが多いんですよ。

私のおすすめ手順

- 氷を入れたグラスにレモネードを先に注ぐ

- 鍛高譚をゆっくり足す

- レモンスライスがあれば入れる

レモネード割りが効く理由

香りが強いお酒って、酸味と甘みで“方向づけ”すると飲みやすくなります。鍛高譚の場合、赤シソの香りが主役になりすぎると「薬っぽい」になりやすいけど、レモネードの酸味が入ると「爽やか」側に寄りやすい。甘みはクッションになって、香りの尖りを丸めてくれます。

それでも合わないときの最終手

もしレモネードでもまだ苦手なら、飲み方を“さらに軽くする”のが近道です。具体的には、 ソーダ割りに寄せる(炭酸+少量のレモン)か、お茶割りに寄せる(緑茶やウーロン)。鍛高譚は香りが主役のお酒なので、香りの強さを調整できる割り方に移動すると、だいたい解決します。

甘い割り方は本当に飲みやすいので、気づいたら杯が進みます。水も一緒に飲んで、翌日の自分を助けてください。

「香りが強いお酒を飲みやすくする」考え方は、他の焼酎でも共通します。気になるあなたは茜霧島を美味しく飲むコツもヒントになると思います。

鍛高譚と料理・おつまみを合わせる飲み方

最後に、鍛高譚の飲み方を“完成”させるのは料理です。

香りが爽やかだから、和食の繊細さに寄り添いやすいし、油ものをさっぱりさせる力もあります。

逆に言うと、料理選びを外すと「香りが浮く」こともある。

だから、飲み方と一緒に“合わせるつまみ”まで考えると、満足度が一段上がります。

まず前提として、鍛高譚は「香りが主役」なので、旨みが強すぎる料理や甘辛すぎるタレだと香りが負けたり、香りだけが浮いたりします。

相性がいいのは、刺身、酢の物、南蛮漬け、お浸し、冷奴みたいな、酸味や塩気で“輪郭がある和食”。

このあたりは本当に強いです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

飲み方別:合う料理のざっくり早見

- ロック/ストレート:刺身、天ぷら、塩焼き、冷奴

- 水割り:寿司、酢の物、お浸し、漬物、南蛮漬け

- お湯割り:おでん、鍋、味噌系の温かい料理

- ソーダ割り:焼き鳥、唐揚げ、フライドポテト、BBQ

- お茶割り(鍛茶・鍛緑):焼き魚、刺身、和食全般

- 梅干し入り:焼き肉、揚げ物、濃いめの味付け

私の推し合わせ:天ぷら×ロック

個人的に推したいのが、天ぷらとロック。揚げ物の脂を、赤シソの爽快感がスッと流してくれて、次のひと口がまたうまい。天つゆでも塩でもいけます。天ぷらって、素材の香りもあるので、鍛高譚の香りがちゃんと寄り添ってくれるんですよ。

焼き鳥や唐揚げならソーダ割りが安定

居酒屋系のつまみなら、ソーダ割りが安定です。炭酸の刺激で口の中がリセットされるので、塩・タレどっちでも合わせやすい。ここでレモンを少し足すと、さらにまとまりが良くなります。

寿司・刺身は水割りか鍛緑

魚介は、香りが強すぎると邪魔になりやすいので、水割りか鍛緑がちょうどいいです。特に白身や貝類みたいな繊細系は、お茶割りにすると“香りの角が取れて”食事が進みます。

まとめると、鍛高譚の飲み方は「香りを立てる(ストレート・ロック)」「香りを整える(水割り・お茶割り)」「香りを軽くする(ソーダ割り・レモネード割り)」の3方向で考えると迷いません。あなたの“ちょうどいい”を見つけて、気持ちよく楽しんでくださいね。

焼酎は種類(甲類・乙類)でも向く飲み方が変わります。もう少し深掘りしたいあなたは焼酎の甲類と乙類の違いも読んでおくと、選び方がラクになります。

飲み方の好みや体質は人それぞれです。無理のない範囲で試してみて、最終的な判断はあなたの体調を優先してください。必要に応じて医師や薬剤師など専門家にご相談ください。

鍛高譚の飲み方:基本と楽しみ方を総まとめ

ここまで読んでくれたあなたなら、もう鍛高譚は「香りが強いお酒」じゃなくて、香りを自分でコントロールして遊べる焼酎だって分かったんじゃないかなと思います。ポイントはシンプルで、鍛高譚の飲み方は香りを立てる・整える・軽くするの3方向で考えると迷いません。

香りを真正面から味わうならストレートやロック。食事に寄せてゆっくりいくなら水割りやお茶割り(鍛茶・鍛緑)が安定です。爽快にいきたい日はソーダ割り、もし「まずいかも…」と感じたら、温度を下げたり比率を変えたり、レモンやレモネードで香りの角を丸めるのが近道ですよ。

そして地味に効くのが、合わせる料理とおつまみ。刺身や天ぷらみたいな和食はもちろん、揚げ物や焼き鳥でも割り方次第で相性がぐっと良くなります。「今日は何で割る?」を料理と一緒に決めるだけで、家飲みの満足度が一段上がるはず。

迷ったらこの順で試すのがおすすめ

- まずロックで香りの強さを確認

- 食事と合わせるなら水割り(ロクヨン目安)

- 軽くしたい日はソーダ割り

- 和食に寄せるなら鍛茶・鍛緑

- 苦手ならレモンやレモネードで調整

最後にひとつだけ。度数は20度前後でも、飲み方が軽いとペースが上がりやすいです。無理せず、体調優先で楽しんでくださいね。商品仕様や最新情報は公式サイトの確認も忘れずに。あなたの“ハマる一杯”が見つかることを願ってます!