【この記事にはアフィリエイト広告が含まれます】

王様の涙 まずいという評価が気になっていませんか?

王様の涙は、スペインUCSA(ウクサ)社が手がける、手に取りやすい価格帯のテーブルワインです。

この記事では、王様の涙とはどんなワインなのかをわかりやすく解説しながら、実際の味わいの評価・口コミや値段についても整理します。

また、ラインナップや美味しい飲み方、よく比較される王様の涙とアルパカワインの違いにも触れ、どこで売っているかといった入手方法やペアリングの相性についても網羅します。

王様の涙はまずいのか?本当の評価に迫ります。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- 「まずい」評判の背景と論点(味の軽さ・甘さ・期待値ギャップなど)

- 他銘柄(例:アルパカ)との違い(味わい・品種・度数・スタイル比較)

- 提供温度と料理の合わせ方で“おいしさ”を引き出すコツ(温度・グラス・ペアリング)

- 購入先とラインナップ、失敗しない選び方(入手方法・種類・用途別の選定ポイント)

王様の涙がまずいと感じる人の理由とは

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- 王様の涙とはどんなワイン?

- 評価と口コミに見る好みの違い

- 王様の涙とアルパカの違いを比較

- 値段から見る味の印象とのギャップ

- 飲み方によって変わる評価

王様の涙とはどんなワイン?

王様の涙は、スペイン・カタルーニャ地方に拠点を置くUCSA(ウクサ)社によって1976年に創設された、手頃な価格帯を志向するテーブルワインブランドです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

ペネデス地方を中心に、年間を通じて安定したぶどう供給を確保するため、複数の農家と契約を結び、ぶどう調達の分散化を図っています。

ぶどう産地の取り扱いは、ペネデス地方のみならずラ・マンチャ地方を含むケースもあり、複数地域のブドウをブレンドすることで味わいのブレの抑制を目指しています。

味わいの方向性としては、若飲みタイプで、軽やかさ・フルーティーさ・親しみやすさを重視した構成で設計されていて、渋みや重厚感は抑えられており、ワイン初心者でも比較的抵抗なく飲み始められる仕様。

また、オーガニックシリーズについては、EUの有機農法基準に基づいたぶどう栽培を行い、ユーロリーフ認証を得たものも含まれています。

出典:ワインバザールニュース

こうした背景を踏まえると、王様の涙は「価格を抑えつつ、日常的に飲める軽めのワイン」という立ち位置で展開されており、その設計思想が評価を分ける一因になっています。

評価と口コミに見る好みの違い

王様の涙に対する口コミには、飲みやすさや手頃な価格に満足する肯定的な意見と、味の薄さや甘さに不満を抱く否定的な意見が共存しています。

アルコール感や渋みが控えめで、果実味のあるライトな飲み口を評価する声がある一方で、深みや余韻を求める層からは「薄い」「甘すぎる」「人工的」といった指摘も見られます。

味覚の軽さや後味の印象、そしてパッケージから想起される期待値とのギャップが、評価の分かれ目となっているようです。飲み慣れた人ほど物足りなさを感じやすい反面、ワイン初心者には親しみやすいという特性も、こうした意見の二極化に影響しています。

いう印象を単なるネガティブ評価として片付けず、味の方向性や期待値とのギャップを検討する重要な手がかりになります。

王様の涙とアルパカの違いを比較

アルパカ(Alpaca)はチリ産の輸入ワインブランドで、しばしばコスパ系ワインとして王様の涙と比較されます。両者の違いを把握しておくと、自分の嗜好に合うボトルを選びやすくなります。

ぶどう品種・構成とアルコール度数

アルパカの代表的な赤ワイン(Cabernet Merlot)は、一般にカベルネ・ソーヴィニヨンとメルローを主体とし、アルコール度数はおよそ13%の設計が多いとされています。

タンニンと果実味に一定の骨格を持たせる狙いがうかがえます。

一方、王様の涙(赤)はテンプラニーリョ、メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、ガルナッチャなどをブレンドし、軽やかで親しみやすいバランスを重視する傾向があります。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

味わい・余韻の傾向

アルパカは比較的しっかりした口当たりで、スタイルによっては樽由来のニュアンスやスパイス感、明確な余韻を感じやすい設計が見られます。

王様の涙は飲みやすさを優先した軽快な設計が中心で、重厚さや奥行きよりもフルーティーさと口当たりの穏やかさが前面に出ます。この差が、重みや渋みを求める層には物足りなさとして映りやすいポイントです。

選ばれる傾向の違い

甘さ控えめで骨格のある赤を好む人にはアルパカが、軽く甘めでカジュアルに楽しみたい人には王様の涙が選ばれる傾向があります。コクや渋みを重視するか、飲みやすさを重視するかという軸で比べると、判断がしやすくなります。

以上を踏まえると、王様の涙 まずいと感じる人は、軽さや甘さが得意でない可能性が高く、スタイルの異なるアルパカなどを比較対象に検討すると、自分の味覚に合う選択肢を見つけやすくなります。

値段から見る味の印象とのギャップ

ワインの味わいに対する期待は、その価格やパッケージデザイン、ブランド名など視覚・情報的な要素に大きく影響を受けます。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

王様の涙は、国内の実売価格でおおむね500円〜700円程度で販売されているリーズナブルなテーブルワインで、手に取りやすい価格が大きな魅力となっています。

大手スーパーやドラッグストア、業務用酒販店でも広く取り扱われているため、入手のしやすさも支持されている理由の一つ。

一方で、「王様の涙」という気品あるブランド名や、金色を基調とした重厚なラベルデザインから、「高級感のあるワインなのでは」という印象を受ける人も少なくありません。

このような視覚的要素が購買動機になった場合、実際に味わった際に「軽い」「安っぽい」「深みがない」といったネガティブな印象につながることがあります。

特に赤ワインに対しては、「コクやタンニンが効いた重厚な味わい」を期待する消費者が多いため、果実味と軽快さを重視した王様の涙の構成が、期待とのギャップを生みやすいのです。

さらに、ワインは価格と品質の相関が分かりにくい商品カテゴリーでもあります。手にしやすい価格で流通する王様の涙は、日常消費に適した「デイリーワイン」として設計されており、長期熟成や手作業での醸造工程を経たプレミアムワインとは基本的に異なるコンセプトを持っています。

その点を理解せずに購入すると、期待とのズレが「まずい」という印象につながることもあるでしょう。

味の印象と価格のギャップを防ぐためには、ワイン購入時にラベルの情報や原産地、使用ブドウの種類、味わいの特徴などを確認し、あらかじめ「この価格帯ではこういう味わいが一般的」と意識することが重要。

また、複数のワインを比較して飲むことで、自分の中での価格と味の相場観を育てることも、満足のいく選択につながります。

飲み方によって変わる評価

ワインは、同じ銘柄であっても「どう飲むか」によって味わいが大きく変化します。王様の涙のようなライトボディのワインは、飲み方や提供温度によってポジティブにもネガティブにも印象が変わりやすいため、特に温度管理が評価を左右する鍵になります。

たとえば、赤ワインは一般的に14〜18℃前後が適温とされています。この温度帯では、果実味と渋み(タンニン)のバランスが取りやすく、甘さや香りが穏やかに広がります。

しかし、冷蔵庫で冷やしすぎて10℃以下になってしまうと、タンニンの渋みだけが強調され、全体の調和が損なわれやすくなるのです。

結果として、「味がギスギスしている」「バランスが悪い」といった印象に。

一方、白ワインやスパークリングワインは、8〜10℃の冷えた状態で提供することで、フレッシュな酸味や爽快感が引き立ちます。

王様の涙の白やスパークリングは、この温度帯で飲むことで、果実の甘さとキレのある酸味のバランスが際立ち、夏場の食中酒としても活躍します。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

加えて、グラスの形状も見逃せない要素。赤ワインにはボウル型のグラスを使うことで香りが広がりやすくなり、白ワインにはややすぼまったチューリップ型のグラスを用いることでフレッシュな香りが集中的に感じられるようになります。

さらに、開栓後の空気接触時間も評価に影響します。赤ワインであれば、グラスに注いでから5〜10分程度置くことで、香りや味が落ち着き、飲み口が丸くなるケースもあります。これにより、「開けたてはまずいと感じたが、時間が経つとおいしくなった」という評価がされることもあるのです。

このように、王様の涙 まずいと感じた場合も、飲み方や温度管理、グラス選びといった工夫次第で評価は大きく変わる可能性があります。価格帯のハンディキャップを補う手段として、こうした知識を持っておくことが、ワインをより楽しむための大きなヒントになるでしょう。

王様の涙がまずいと決めつける前に知るべきこと

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- どこで売っているかをチェック

- ラインナップの種類と特徴

- ペアリングに合う料理や食材

- オーガニックやスパークリングの選択肢

- 王様の涙 まずいという評価の真相

どこで売っているかをチェック

王様の涙は、日本全国のさまざまな販売チャネルを通じて購入可能な流通性の高いワインブランドです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

具体的には、全国展開する大型スーパーマーケットチェーン(イオン、イトーヨーカドーなど)、ドラッグストア(ウエルシア、サンドラッグ等)、業務用酒販店(リカーマウンテン、カクヤス)などが代表的な実店舗の販売先として知られています。

実店舗では、取扱商品が店舗の規模や地域性、季節によって異なるため、希望する種類が必ずしも置かれているとは限りません。

特にオーガニックタイプやロゼなどの派生ラインは、取扱数が少ない傾向があるため注意が必要。

そのため、特定の種類やまとめ買いを希望する場合には、インターネット通販の活用が効果的です。

Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングといった大手ECモールをはじめ、酒類専門のオンラインショップでは、王様の涙の複数種類を一括で取り扱っており、価格比較やレビュー確認もスムーズに行えます。中には、送料無料のケース販売や定期便の設定が可能なショップもあり、日常的に飲むデイリーワインとしてまとめ買いする需要にも対応しています。

ラインナップの種類と特徴

王様の涙は、スペイン・カタルーニャ地方産のテーブルワインとして、日本国内で非常に高い知名度を持つブランド。その魅力の一つが、豊富なラインナップ展開にあります。以下のような多様な種類が用意されており、好みに合わせて選べるのが特徴です。

- 赤ワイン(甘口・辛口):甘口は果実味を強調した親しみやすいテイストで、アルコール度数は11.5〜12%前後と控えめです。辛口タイプは渋みとコクを加えた設計で、肉料理との相性を意識したバランスになっています。

- 白ワイン(やや甘口):フレッシュな酸味とほのかな甘さが共存し、和食や軽めの洋食に合わせやすいスタイル。冷やして飲むと爽快感が際立ちます。

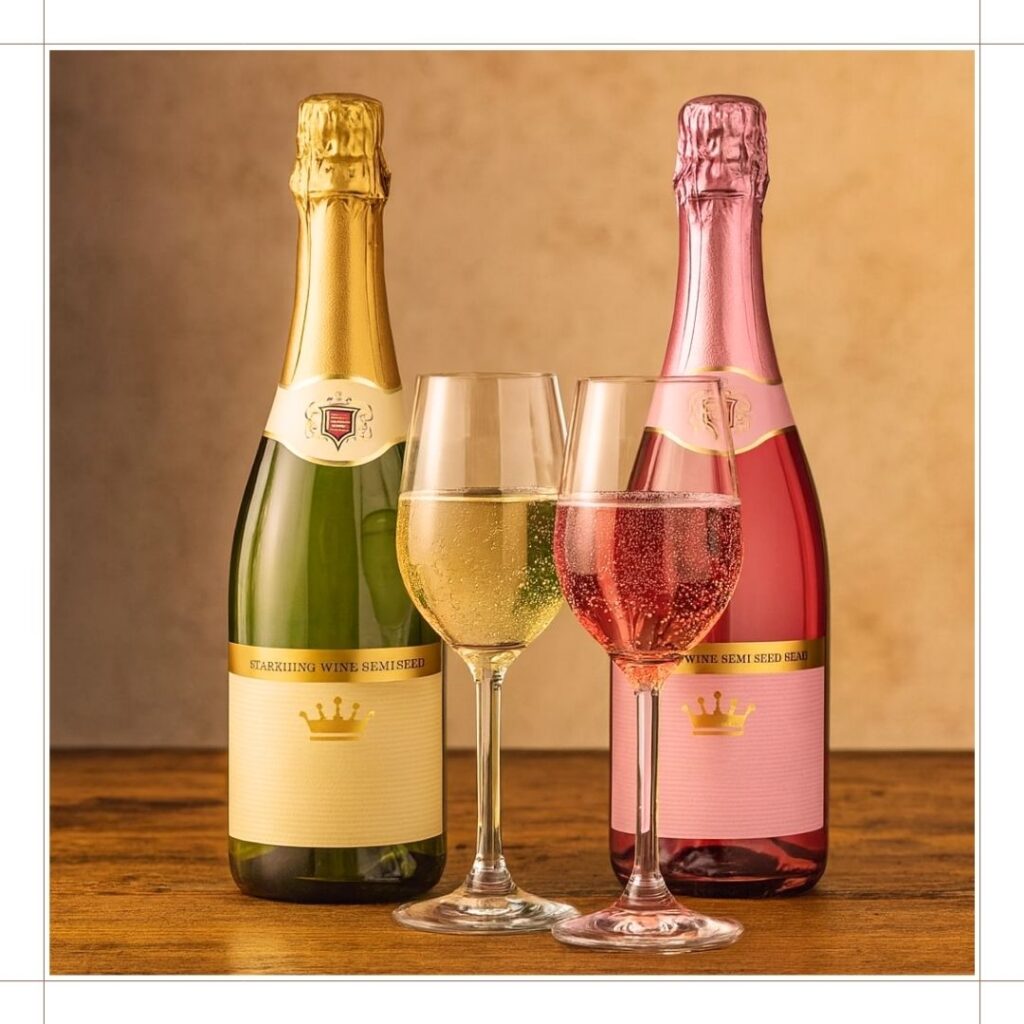

- スパークリング(セミセコ):セミセコとはスペイン語で「やや甘口」の意味で、王様の涙のスパークリングは、微発泡の優しい泡立ちとほんのりとした甘さが特徴です。アルコール度数は約10.5%とやや軽めで、女性や初心者にも支持されています。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- ロゼワイン:色合いは淡く、味わいも非常に軽やか。フルーティーさと酸のバランスが取れた仕上がりで、前菜や魚料理と相性がよく、暑い季節に冷やして飲むのにも適しています。

- オーガニックシリーズ(赤・白):EUのオーガニック認証を受けたブドウを使用し、サステナビリティや環境意識の高い消費者層に支持されているシリーズです。添加物を最小限に抑えた製法が特徴で、味わいもナチュラルで優しい印象に仕上げられています。

各ラインごとに使用されるブドウの品種や醸造方法が異なるため、味わいにも明確な差があります。選ぶ際は、ラベルの甘辛表記(スペイン語表記では「Dulce=甘口」「Seco=辛口」など)や、公式サイトでの製品詳細の確認が有効です。

このように、味の方向性が明確に分かれている王様の涙シリーズは、自分の好みや料理との相性を意識して選ぶことで、失敗やミスマッチを避けることができます。

ペアリングに合う料理や食材

世界のお酒に溺れたい! イメージ

ワインの楽しみ方の一つとして重要なのが、料理との「ペアリング」。

適切な料理と合わせることで、ワインの長所が引き立ち、逆に不向きな組み合わせでは風味のバランスが崩れ、「飲みにくい」「まずい」と感じてしまうこともあります。

王様の涙は比較的ライトボディで親しみやすい味わいのため、特定の料理との相性が明確に現れやすいワインといえます。

王様の涙 赤(甘口)

- おすすめ料理:トマトソースのスパゲッティ、照り焼きチキン、焼き鳥(タレ)、豚の角煮

- 相性の理由:果実味と残糖感が、甘味のあるタレやソースと調和し、食材の旨味を引き立てます。

王様の涙 赤(辛口)

- おすすめ料理:ローストビーフ、グリルしたラム肉、チーズ入りハンバーグ

- 相性の理由:しっかりとした渋みとアルコール感が、肉の脂を洗い流し、重さを感じさせません。

王様の涙 白(やや甘口)

- おすすめ料理:白身魚の塩焼き、サーモンのカルパッチョ、シーフードマリネ、冷製パスタ

- 相性の理由:ほどよい酸味と甘さが、繊細な魚介の風味とマッチし、さっぱりとした後味を演出します。

王様の涙 スパークリング

- おすすめ料理:フライドチキン、サンドイッチ、カナッペ、クリームチーズ、いちじく

- 相性の理由:細やかな泡が口内をリフレッシュし、油分や塩味、フルーツの甘さともバランス良く調和します。

このように、それぞれのワインの味わいや構成要素を理解し、料理との相性を意識することで、王様の涙をより美味しく楽しむことが可能です。食卓のシーンや季節感に合わせた組み合わせを考えることで、味の満足度は大きく変わります。飲み方と同様に、ペアリングの工夫が「まずい」と感じるリスクを軽減するカギとなるのです。

オーガニックやスパークリングの選択肢

王様の涙には、ベーシックな赤・白だけでなく、オーガニック仕様やスパークリング(白・ロゼ)といった嗜好性の高いバリエーションも展開されています。これらの選択肢は、味わいの幅を広げるだけでなく、健康志向や特別なシーンでの演出にも対応できる設計になっています。

オーガニックワイン

オーガニックタイプは、EUの有機規則に基づき、原料ぶどうは合成化学農薬・化学肥料の使用が原則禁止で、認可された一部の天然由来資材のみ使用可という厳格な基準下で栽培されています。

また、製造過程でも酸化防止剤(亜硫酸塩)の使用量が抑えられており、よりナチュラルな味わいと体への優しさが特徴。

王様の涙のオーガニックシリーズは、特に白ワインが日本市場での流通量が多く、さっぱりとした酸味と柔らかな果実味が魅力です。

一般的なラインに比べて価格は100〜200円ほど上がる傾向がありますが、原材料や製法の手間を考慮すれば妥当な差といえるでしょう。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

オーガニックワインは消費者庁が管轄する「有機食品のJAS規格」にもとづく表示ルールがあり、「有機」「オーガニック」と表示するには厳格な基準をクリアする必要があります。

出典:農林水産省「有機食品の検査認証制度」

スパークリングワイン(白・ロゼ)

世界のお酒に溺れたい! イメージ

王様の涙のスパークリングは、「セミセコ」と呼ばれるやや甘口スタイルが中心。

発泡の製法はシャルマ方式(タンク内二次発酵)で行われており、細かな泡立ちとフルーティーな香りが特徴です。

白は爽やかなリンゴや柑橘系の風味、ロゼはベリー系の果実味が主体となり、アルコール度数はおおよそ10.5〜11%程度と軽めで、日常的な食卓やホームパーティーでも気軽に楽しめます。

甘さと炭酸のバランスが整っているため、赤ワイン特有の渋みや重さが苦手な人や、スイーツやフルーツに合わせたいときに最適。

また、スパークリングは冷やすことでよりキレが増すため、冷蔵庫でしっかり冷やしてから提供するのが理想的です。

このように、王様の涙には「健康志向」や「飲みやすさ重視」といった多様なニーズに応えるラインがそろっており、選び方次第で評価が大きく変わる可能性を秘めたワインといえます。

王様の涙がまずいという評価の真相

「王様の涙はまずい」といった否定的な意見が見られる一方で、日常消費者の間では根強い人気を誇っています。この評価のギャップは、味覚の主観性やワインに対する期待値の違いから生じています。以下に、特に評価が分かれる要因を整理してみましょう。

否定的な評価の背景

- 味の軽さ:王様の涙はライトボディ〜ミディアムボディ程度の構成が中心で、フルボディ志向の人にとっては物足りなさを感じやすい設計です。

- 甘さの強さ:甘口ラインが多く、残糖感のある味わいに対して「ジュースのよう」「ワインらしくない」と評価されることがあります。

- 後味の人工感:香料や添加物の影響と捉えられる風味が、自然派志向のワインラバーにはネガティブに映ることがあります。

- 期待値とのギャップ:商品名「王様の涙」やエレガントなボトルデザインに高級感を想起させられた消費者が、実際の味とのギャップに落胆するケースもあります。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

肯定的な評価の要素

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- 価格の手頃さ(コスパ):500〜700円という価格帯で、フルボトルのワインが安定して買える点は多くの消費者にとって大きなメリットです。

- 飲みやすさ:渋みや酸味が穏やかで、アルコールもきつすぎず、初心者や女性層からは「飲みやすい」「料理に合わせやすい」との声が多く聞かれます。

- バリエーションの豊富さ:甘口・辛口、赤・白・スパークリング・オーガニックなど、用途や好みに合わせて選べる柔軟性が高く評価されています。

このように、「まずい」と感じるか「ちょうど良い」と感じるかは、あくまで味覚の方向性とシチュエーションによって分かれる傾向にあります。

特に、フルボディの濃厚なワインや複雑な熟成感を求める本格派ワイン愛好家にとっては、王様の涙の設計思想はミスマッチに映るかもしれません。一方で、普段使いのテーブルワインとしては、価格・味・入手のしやすさという点でバランスの取れた一本と言えるでしょう。

したがって、王様の涙の評価を公平に捉えるには、「ワインとしての絶対的評価」ではなく、「用途や期待に対する相対的評価」であるという視点が不可欠です。飲み方やペアリング、価格への理解を前提にすれば、ネガティブな評価も大きく変化する可能性があります。

王様の涙がまずいという評価の真相:まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 王様の涙 まずいという声は味の軽さや甘さとのギャップによるものである

- 飲み方や温度調整で「まずい」印象を和らげることが可能である

- 他銘柄(例えばアルパカ)との違いを理解することで比較視点が得られる

- 値段の手頃さゆえに期待値を下げて楽しむ選択肢もある

- どこで売っているかを把握して入手しやすさを確保する

- ラインナップを把握すれば自分の好みに近い一本を選びやすくなる

- ペアリングを意識することで飲み心地が向上しうる

- オーガニックやスパークリングを選ぶことで印象が変わる

- 評価 口コミ を見比べることで偏りを排した判断ができる

- 味だけでなく期待とのズレも「まずい」評価の要因である

- 軽快で甘めなスタイルを前提に味の幅を理解すべきである

- こうした視点を持てば、王様の涙を「まずい」と決めつけずに楽しめる余地が広がる