【この記事にはアフィリエイト広告が含まれます】

お酒の席でよく耳にする「ちゃんぽん」という言葉。なんとなく聞いたことはあるけれど、その正確な意味や背景を知らない人も多いのではないでしょうか。

実はこの言葉には「複数の種類のお酒を順番に飲む」という飲み方を表しています。

しかし、ちゃんぽんは「よくない」「悪い」と言われることも多く、その理由には酔いやすい、吐く、翌日に残りやすいといったリスクが関係しています。

この記事では、ちゃんぽんとは何か?という基本から、方言が由来なのかといった言葉の成り立ち、どのような組み合わせで酔いやすさが変わるのか、何種類までなら比較的安全なのかといった実践的なポイントまでを丁寧に解説します。

さらに、若者の間では「死語」とされつつある現状にも触れながら、ちゃんぽんという飲み方とどう付き合えばよいのか、知っておきたい注意点や対策も紹介します。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- ちゃんぽんとはどんな飲み方か、その意味と背景

- ちゃんぽんが「よくない」「悪い」と言われる理由や酔いやすい原因

- どんなお酒の組み合わせや何種類までならリスクが低いか

- ちゃんぽんを避けるための具体的な対策や注意点

お酒ちゃんぽんとは?意味と飲み方の基礎知識

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- お酒ちゃんぽんとは?意味を正しく理解しよう

- 方言?ちゃんぽんの由来と語源を解説

- もう使わない?ちゃんぽんは死語なのか

- 何種類までなら大丈夫?

- 組み合わせで酔いやすさが変わる

お酒ちゃんぽんとは?意味を正しく理解しよう

お酒の席でよく耳にする「ちゃんぽん」という言葉には、明確な意味があります。これは、異なる種類のお酒を順番に飲むことを指す表現です。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

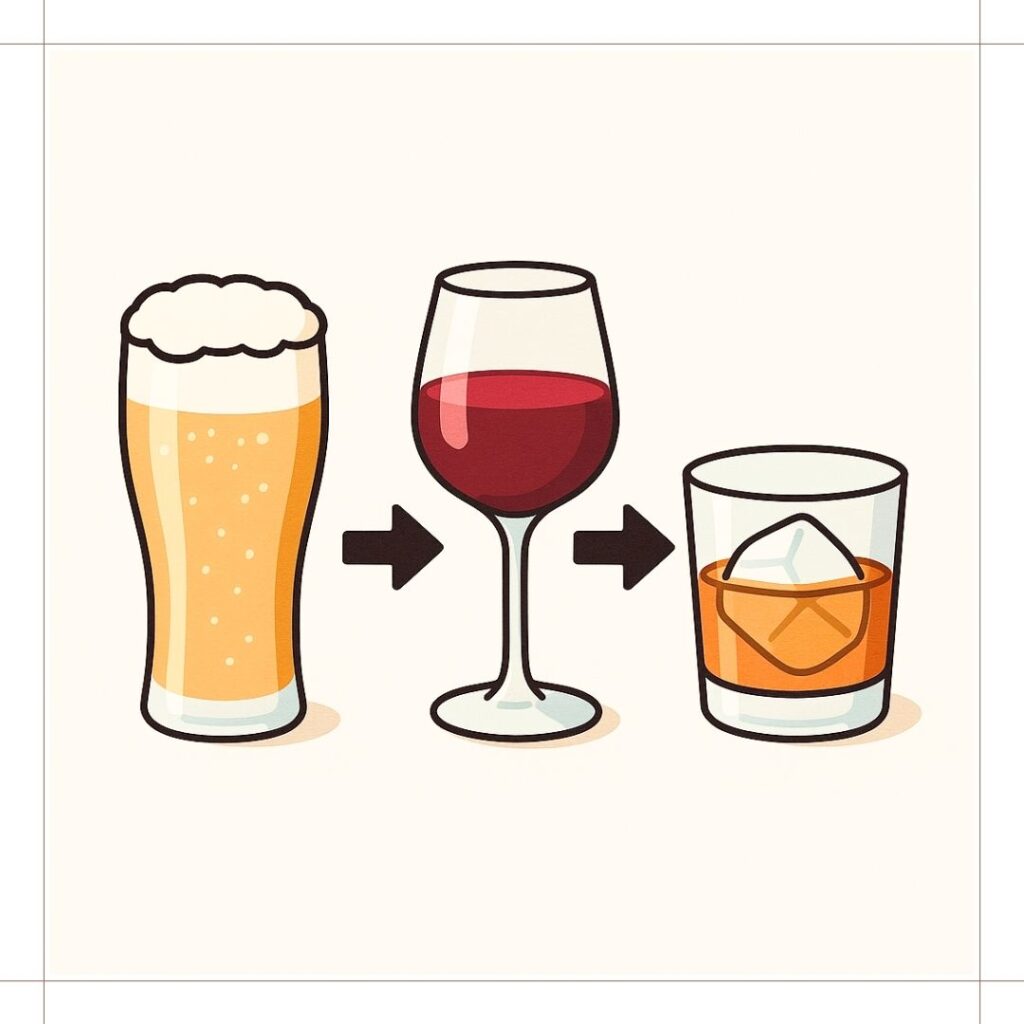

たとえば、ビールを飲んだ後にワインや日本酒、さらにウイスキーを飲むといったように、複数の種類のお酒を1回の飲み会の中で混ぜて飲むことを言います。

なお、バーなどで提供されるカクテルのように、最初からお酒が混ざっているものはこの定義には当てはまりません。

この表現が使われる理由の一つに、「ちゃんぽんは酔いやすい」「翌日に残る」といったイメージがあります。

確かに、異なるお酒を次々と飲むと味の変化が楽しく、ついペースが上がってしまいがち。

その結果、自分でも気付かないうちに飲みすぎてしまい、悪酔いや二日酔いにつながることがあります。

また、お酒の種類によってアルコール度数や成分、飲むスピードが異なるため、体への影響も変わります。

自分の限度を超えて飲んでしまいやすいという点で、「ちゃんぽん」は注意が必要な飲み方だと言えるでしょう。

このように、「お酒のちゃんぽん」とは単なる言葉ではなく、飲み方のスタイルそのものを表しています。お酒を楽しく、そして安全に楽しむためにも、意味をしっかり理解しておきましょう。

方言?ちゃんぽんの由来と語源を解説

「ちゃんぽん」という言葉の語源には、いくつかの有力な説があります。そのすべてに共通しているのは、「混ぜる」「ごちゃまぜ」といった意味合いが含まれている点です。

まず一つ目に、長崎の郷土料理「ちゃんぽん」が語源とされる説があります。

この料理は肉や野菜、魚介などさまざまな具材を一つの器にまとめて調理するため、「混ぜ合わせる」という意味を持つようになりました。

お酒においても複数種類を一緒に飲む行為に、この言葉が転用されたと考えられます。

二つ目は、ポルトガル語や中国語の影響を受けたという説。ポルトガル語で「混ぜる」を意味する“champong”や、中国福建語で「食事したか?」と挨拶する“セッポン”などが由来になったという意見もあります。

日本における言語の成り立ちには、海外文化との接点が多く影響しているため、これらの説も根拠として信憑性があります。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

そしてもう一つは、沖縄料理の「チャンプルー」に似た語感からの連想です。チャンプルーも「混ぜる料理」を指しており、言葉の響きや意味が類似していることから関連性があるとも言われています。

いずれの説にしても、「ちゃんぽん」は本来「混ぜること」や「多様なものを合わせること」を意味する言葉。その意味が転じて、お酒の世界でも複数の種類を飲む行為を表すようになったといえるでしょう。

もう使わない?ちゃんぽんは死語なのか

「ちゃんぽん」という言葉は、今でも一定の場面で使われており、完全な“死語”ではありません。特にお酒の席や日常会話の中で、異なる種類のアルコールを次々に飲んだことを表現する際に使われることがあります。

ただし、若い世代を中心に、最近では「ちゃんぽん」という表現を聞かなくなったという声もあります。代わりに「お酒を混ぜて飲む」「いろんな種類を飲んだ」など、より直訳的でシンプルな表現が好まれる傾向が強くなっています。これは、言葉自体の意味が伝わりにくくなってきていることが一因といえるでしょう。

一方で、特定の年齢層や地域では今も自然に使われており、「ちゃんぽん」は一種の文化的な言い回しとして定着しています。特に、飲みの場に慣れた社会人の間では、会話の中で当たり前のように使われることも珍しくありません。

したがって、「ちゃんぽん」は現在も使用されている言葉ではあるものの、世代や場面によって通じにくくなってきているため、今後はさらに使われる頻度が減っていく可能性があります。死語とまでは言えませんが、使い方には少し注意が必要です。

何種類までなら大丈夫?

お酒をちゃんぽんするときに、「何種類までなら酔いにくいのか」と気になる人も多いはずです。実際のところ、明確な上限はありません。ただし、種類の数が増えるほど酔いやすくなる傾向はあるため、2〜3種類に抑えるのが安全と言えるでしょう。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

なぜなら、お酒の種類ごとにアルコール度数や糖分、成分が異なるため、体に与える影響もバラバラだからです。

たとえば、ビールの後にワイン、さらにウイスキーと飲み進めていくと、それぞれの味わいが変化して飽きにくくなり、つい飲む量も増えてしまいがち。

また、種類が多くなることで飲むスピードも上がりやすく、肝臓のアルコール分解が追いつかなくなってしまうことがあります。

こうした状態では、悪酔いや翌日の体調不良を招きやすくなります。

このため、飲み会でちゃんぽんをする際は、あらかじめ「2種類までにしておこう」など自分の中でルールを決めておくと安心です。

また、水をこまめに飲んだり、空腹を避けたりする工夫も大切になります。

どれだけ種類を飲むかではなく、どのように飲むかがポイントです。体調や飲酒の習慣に応じて、無理のない範囲で楽しむことを心がけましょう。

組み合わせで酔いやすさが変わる

お酒をちゃんぽんする際に、どの種類を組み合わせるかによって酔いやすさが大きく変わることがあります。これは単にアルコール度数の問題だけでなく、それぞれのお酒に含まれる成分や体内への吸収スピードにも関係しています。

例えば、ビールや日本酒といった「醸造酒」は、原料の風味や糖分が比較的多く含まれており、飲みやすさからペースが早くなりがち。

一方で、ウイスキーや焼酎などの「蒸留酒」はアルコール度数が高く、少量でも酔いが回りやすい傾向にあります。これらを組み合わせて飲むことで、体への負担が増す可能性が高まります。

特に注意したいのは、「ビール → 日本酒 → ウイスキー」のように段階的にアルコール度数が上がるパターン。

この順番で飲むと、初めのうちは飲みやすくても、後半で急に酔いが回ってしまうことがあります。

また、甘いリキュール系やワインなど糖分の多いお酒を間に挟むと、血糖値の変動も起きやすく、頭痛や吐き気を引き起こす原因になることもあります。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

一方、同じ種類の酒であっても、香りや風味の強いお酒を続けて飲むと、それに慣れて飲み過ぎるリスクも出てきます。ちゃんぽんをする際には、単に「違うお酒を飲んでいる」という意識だけでなく、その組み合わせが自分の体にどう影響するかを理解しておく必要があります。

このように、酔いやすさは飲んだ種類の数だけでなく、その組み合わせ方によっても大きく変わるということを知っておくと、安全にお酒を楽しむための判断がしやすくなります。どれをどんな順番で飲むか、意識してみるだけでも悪酔いのリスクは減らせるでしょう。

お酒ちゃんぽんとは?なぜ悪いと言われるのか

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- なぜ悪い?よくない理由を解説

- 酔いやすい?吐く原因とは

- 二日酔いを招くメカニズム

- ちゃんぽんを避けるための対策方法

なぜ悪い?よくない理由を解説

世界のお酒に溺れたい! イメージ

お酒をちゃんぽんすることが「よくない」とされる背景には、いくつかの具体的な理由があります。

その多くは、身体への負担や飲酒量のコントロールが難しくなることに関係しています。

まず、ちゃんぽんをすると飲むペースが自然と早まる傾向があります。

前述していますが、異なるお酒を味わうことで飽きがこず、次から次へと飲み進めてしまいやすくなるのです。

結果として、自分がどのくらいの量を飲んでいるか把握しづらくなり、気づいたときにはかなりのアルコールを摂取しているということが少なくありません。

さらに、ちゃんぽんは飲酒経験が浅い人ほどリスクが高まります。

自分の適量がわからないまま複数のお酒を口にすると、身体が耐えきれず、吐き気や頭痛を引き起こすこともあります。

このように、ちゃんぽんが「よくない」とされるのは、飲みすぎやすさ・体への影響・翌日の不調など複数のリスクが重なるためです。楽しい飲み会にするためには、飲み方にも注意を向けることが大切です。

酔いやすい?吐く原因とは

ちゃんぽんすると酔いやすくなる、あるいは吐きやすくなるというのは、経験則としても広く知られています。

これは単純に種類を混ぜたからではなく、複数の要素が重なって体に大きな負担がかかるため。

まず大きな要因のひとつは「飲みすぎ」で、異なる種類のお酒は飲みやすく、自分ではそこまで飲んだつもりがなくても、合計のアルコール量がかなり多くなっているケースは少なくありません。

次に、アルコール以外の成分の影響もあります。お酒には「コンジェナー」と呼ばれるアルコール以外の発酵副産物が含まれており、特にウイスキーや赤ワイン、ブランデーなどに多く見られます。

これらの成分は風味を生み出す一方で、頭痛や吐き気の原因にもなりやすいとされています。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

「コンジェナー(congener)とは、アルコール飲料に含まれる揮発性物質(メタノール、フーゼル油、アセトンなど)で、酒の香りや味に寄与するが、摂取量が多くなると二日酔いや悪酔いの一因とされている」

引用:「健康食品」の安全性・有効性情報(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所)

また、胃腸への刺激も無視できません。空腹の状態でアルコール度数の高いお酒を次々と飲めば、胃の粘膜がダメージを受け、吐き気や胃痛を起こしやすくなります。さらに、体内の水分や電解質のバランスが崩れることで、ふらつきや倦怠感を伴うこともあります。

このように、ちゃんぽんで酔いやすくなるのは、「摂取量の増加」「成分の負担」「消化器系への刺激」などが重なった結果です。吐くような状態になる前に、適度な水分補給や食事、ペース配分を意識することが大切です。

二日酔いを招くメカニズム

世界のお酒に溺れたい! イメージ

お酒を飲んだ翌朝に頭痛や吐き気、強い倦怠感を感じるのは、体内でのアルコール分解による影響が主な原因です。

アルコールを摂取すると、体内ではまず肝臓で「アセトアルデヒド」という有害物質に分解されます。

このアセトアルデヒドは非常に毒性が強く、頭痛・吐き気・動悸など、いわゆる二日酔いの症状を引き起こします。

次にこの物質は、酢酸へと分解され、最終的には水と二酸化炭素となって体外に排出されます。

しかし、アセトアルデヒドを分解する酵素の働きには個人差があり、分解能力が低い体質の人は、体内に長く残ってしまい症状が強く出やすくなります。

厚生労働省もこの点に触れており、以下のように説明しています。

「アルコールは、体内で主に肝臓によって代謝されます。まず、アルコール脱水素酵素(ADH)によりアセトアルデヒドになり、次にアルデヒド脱水素酵素(ALDH)により酢酸となり、最終的には水と二酸化炭素になります。」

引用:厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールの代謝」

さらに、アルコールには強い利尿作用があるため、飲酒中に水分が失われていきます。脱水が進むと血液の濃度が高まり、アルコールやその代謝物の影響が強く出やすくなるのです。

こうした複数の要素が重なることで、翌朝にかけて体が正常に回復できず、強い不調を引き起こしてしまいます。対策としては、飲酒量の管理、水分補給、空腹での飲酒を避けることなどが有効です。

ちゃんぽんを避けるための対策方法

お酒のちゃんぽんを避けるためには、事前の意識づけといくつかの具体的な工夫が必要です。飲み会の場では雰囲気に流されやすくなるため、あらかじめ対策を知っておくことで、悪酔いや体調不良を未然に防ぐことができます。

まず第一に効果的なのが、最初に飲むお酒の種類を決めておくこと。

たとえば「今日はビールだけにする」など、自分の中でルールを設けておけば、お酒の種類を次々に変えることを避けやすくなります。

あれこれと目移りしてしまうのを防ぐには、最初の選択が重要です。

次に、飲むペースを一定に保つことも大切。アルコールの代謝には時間がかかるため、短時間で多くの種類を飲むのは体への負担が大きくなります。

1杯飲んだら必ずチェイサー(水やウーロン茶)を挟むようにするだけでも、ペースを落ち着かせる効果があります。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

また、空腹での飲酒を避けることも効果的です。お腹が空いているとアルコールの吸収が早まり、少量でも酔いやすくなります。飲み始める前に軽く食事をとるだけでも、ちゃんぽんによる悪酔いを和らげる助けになります。

さらに、飲み会が続くシーズンなどでは、肝臓をサポートする栄養ドリンクやサプリメントを活用するのも一つの手です。ただし、これに頼りすぎるのではなく、あくまでも補助的な対策と考えることが大切です。

このように、ちゃんぽんを防ぐには「飲む種類を決める」「水分をとる」「ペースを意識する」「食事を忘れない」など、基本的な対策の積み重ねが重要です。無理に断る必要はありませんが、自分の体調と相談しながら、バランスの取れた飲み方を心がけましょう。

\今すぐお得にスパリブを試してみる/

お酒ちゃんぽんとは何かを正しく理解するためのまとめ

この記事のポイントをまとめます。

- お酒のちゃんぽんとは異なる種類の酒を順番に飲む行為を指す

- カクテルのように最初から混ざっている酒はちゃんぽんに含まれない

- ちゃんぽんは酔いやすく翌日に残りやすいとされている

- お酒の種類ごとに成分や度数が異なるため体への影響も変わる

- 飲むペースが早くなりやすく悪酔いの原因になりやすい

- 語源は「混ぜる」意味の言葉に由来し、複数の説が存在する

- 長崎の料理「ちゃんぽん」や沖縄の「チャンプルー」からの影響説もある

- 若者の間では使われにくくなってきており言葉の定着に差がある

- 種類が増えるほど酔いやすくなるため2~3種類に抑えるのが望ましい

- アルコール度数や糖分の違いによって体への負担が大きくなる

- 醸造酒と蒸留酒の組み合わせは特に酔いが早く回りやすい

- コンジェナーなどの副成分が悪酔いや吐き気の原因となる

- 飲酒量の自覚が薄れやすく摂取量が増える傾向がある

- 空腹でのちゃんぽんは胃に強い負担をかけるため避けるべき

- 対策として飲む種類を決めたりチェイサーを挟むことが有効