【この記事にはアフィリエイト広告が含まれます】

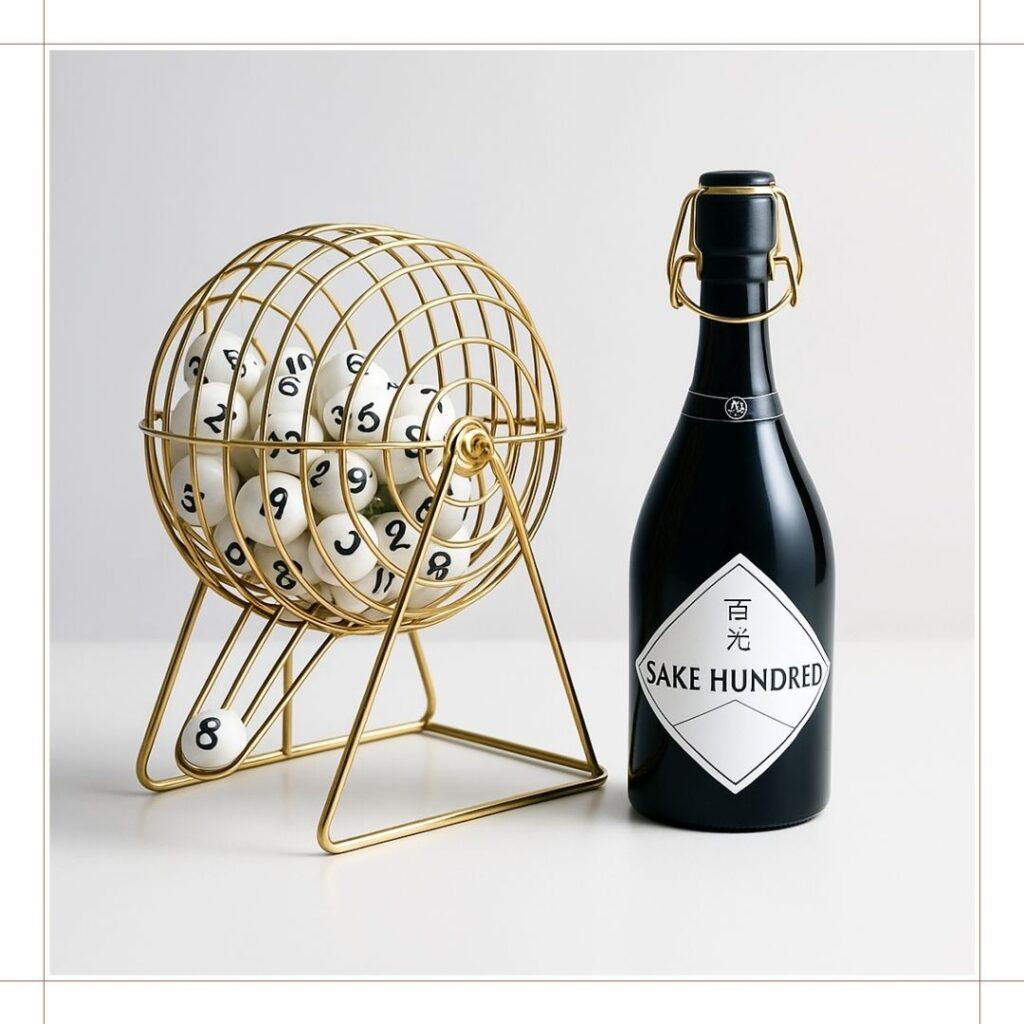

日本酒百光が「まずい」という評価が気になっていませんか?

百光とは、日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」が誇るフラッグシップで、山形県の蔵元・楯の川酒造によって造られています。

その味わいはフルーティーで透明感があり、従来の濃厚な日本酒とは一線を画す繊細さが特徴です。一方で、万人受けしない点から「まずい」と感じる人がいるのも事実。

この記事では、百光の定価や抽選販売の当選確率、賞味期限や保存方法といった基本情報に加え、飲み方や料理とのペアリング、受賞歴などをわかりやすく解説しています。

さらに、メルカリでの流通状況や買取価格の目安、実際に百光が飲める店の情報、そして希少な別誂(べつあつらえ)の魅力にも迫ります。

百光は「まずい」という評価の背景にある疑問をひも解きながら、真の価値と評価をお伝えします。

ぜひ最後までお読みいただき、自分に合った日本酒選びの参考にしてみてください。

▪️百光は本当にまずい?簡単チェック表

| 評価の内容 | 実際の傾向や事実 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 「まずい」という声 | 一部あり | 味の好みが分かれる。濃厚な日本酒に慣れている人には軽く感じられることも。 |

| 味の特徴 | フルーティーで透明感のある繊細な味わい | 白ワインのような印象で、雑味がなく飲みやすいと好評。 |

| 評価の実態 | 国内外の品評会で高評価 | IWCなどでも受賞歴あり。専門家や愛好家からは高品質な日本酒として認められている。 |

| 人気の理由 | 高級志向・希少性・特別な設計 | 抽選販売や特別な製法により、記念日や贈答用として支持されている。 |

- 百光の味わいの特徴や、国内外の品評会で高評価を受ける理由

- 定価や抽選販売の仕組み、当選確率の高さや入手の難しさ

- 最大限に楽しむための適切な飲み方や、料理との相性を高めるペアリングのコツ

- 「まずい」と言われる背景と、味の好みによる評価の違い

百光という日本酒はまずい?その評判と実際の評価

- 百光とは?ブランドの特徴と魅力

- 蔵元・楯の川酒造の歴史と伝統

- 味わいは?フルーティーで透明感ある風味

- 定価と価格帯|高級日本酒の価値

- 抽選販売のみ?当選確率と入手難易度

- 百光が飲めるお店を紹介

- 賞味期限と保存方法|品質を保つコツ

百光とは?ブランドの特徴と魅力

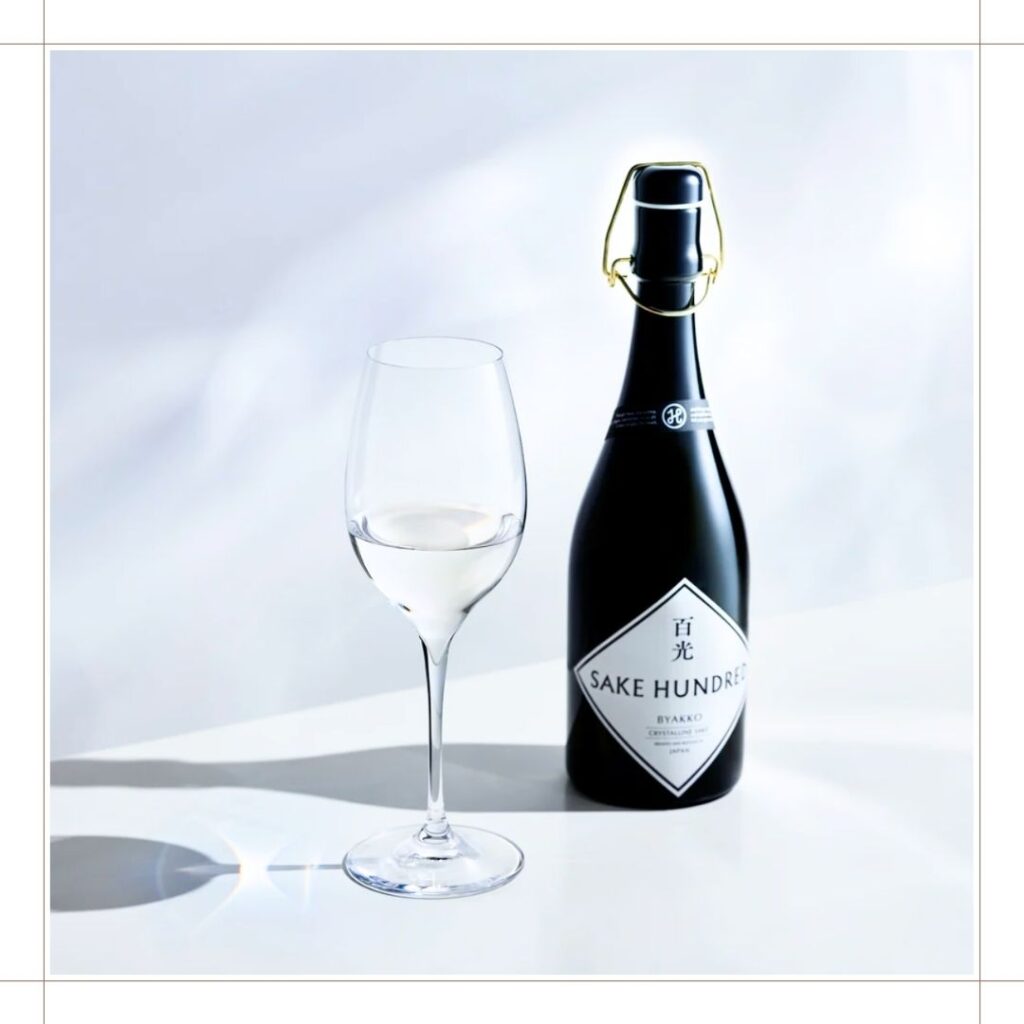

百光(びゃっこう)は、日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」のフラッグシップ商品です。最高級の酒造技術と厳選された酒米を使用し、透き通るような味わいとエレガントな香りを実現しています。

このブランドの特徴は、精米歩合18%まで磨き上げられた酒米「雪女神」を使用している点。

一般的な大吟醸酒でも精米歩合50%以下とされることが多い中、ここまで米を磨くことで、雑味のないクリアな味わいを引き出しています。

また、製造後は-5℃で冷蔵保管されるため、常に最高の状態で提供されるのも特徴の一つ。

その魅力は、ただ美味しい日本酒というだけではなく「100年先まで光を照らす」というコンセプトのもと、特別な瞬間を彩る日本酒として設計されています。

そのため、誕生日や記念日、新たな挑戦を祝う場面などにふさわしい一本として、多くの人々に支持されています。

蔵元・楯の川酒造の歴史と伝統

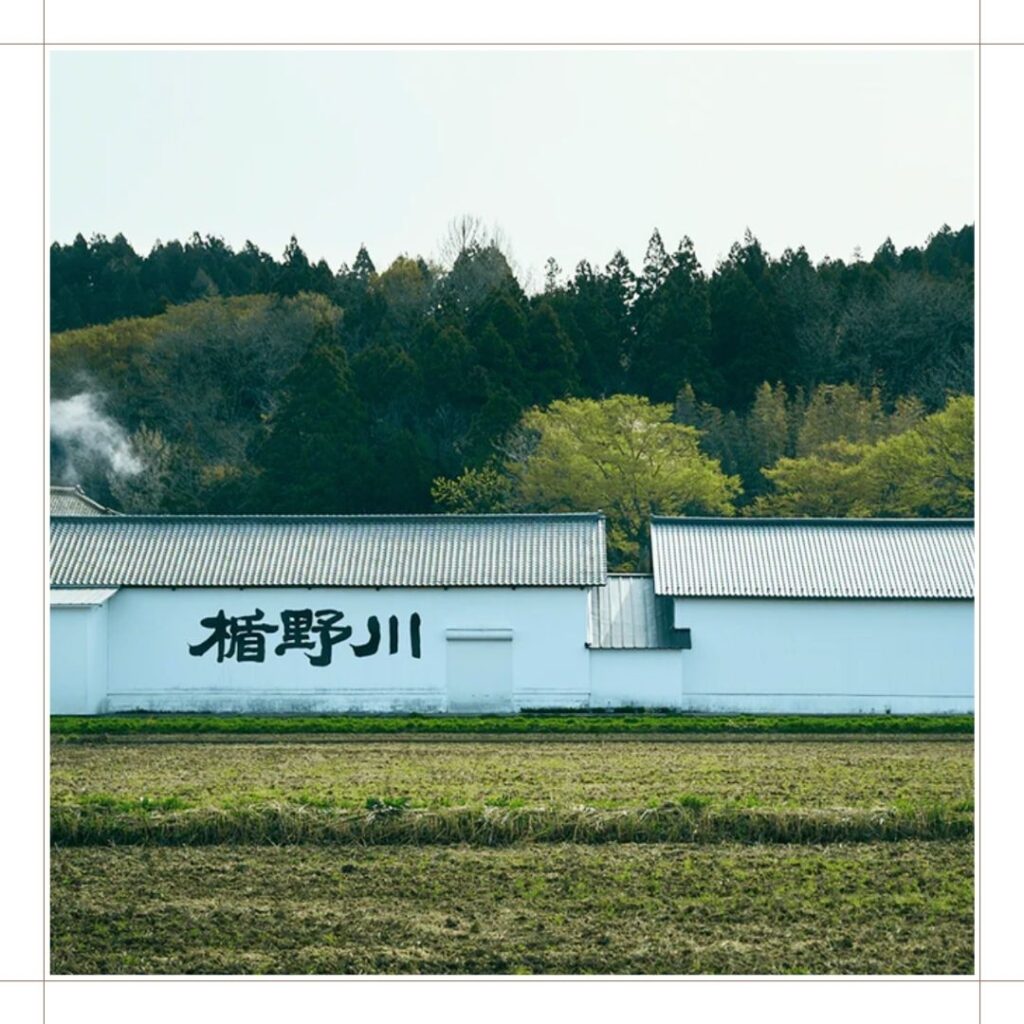

楯の川酒造(たてのかわしゅぞう)は、山形県酒田市にある1832年創業の酒蔵で、伝統的な酒造りを守りながらも、常に革新を続ける姿勢で注目を集めています。

この酒蔵の最大の特徴は、「全量純米大吟醸蔵」としてすべての日本酒を純米大吟醸クラスで製造している点。

通常、酒蔵ではさまざまな種類の日本酒を造りますが、楯の川酒造は品質を極限まで追求するために、純米大吟醸に特化。

これは、全国的に見ても非常に珍しく、高級酒の製造を専門とした酒蔵であることを示しています。

また、使用する酒米にもこだわりがあり、「雪女神」や「出羽燦々」など山形県産の酒米を積極的に採用。

これにより、米の特性を最大限に活かし、華やかで透明感のある日本酒を生み出すことが可能になっています。

さらに、品質管理の徹底ぶりも強みの一つ。

仕込み水には鳥海山の伏流水を使用し、醸造過程では最新の技術を取り入れながらも、手作業による繊細な管理を行っています。

このように、楯の川酒造は伝統と革新を両立させながら、最高品質の日本酒を追求し続ける酒蔵です。百光が生まれた背景には、この蔵元の卓越した技術と強いこだわりがあることを理解しておくとよいでしょう。

まずい?本当の味わいとは

「百光 日本酒 まずい」と検索ワードに表示されることがありますが、これは実際に百光の評価が「まずい」ということを示しているものではありません。

むしろ、百光に興味を持った人たちが、「もし口に合わなかったらどうしよう」と不安になり、事前にネガティブな口コミがないか確認する目的で「まずい」と検索するケースが多いのが実情です。

こうした検索行動が繰り返されることで、検索エンジンの仕組みにより「まずい」というキーワードが候補に表示されやすくなります。そして、それを見た他の人が「そんな意見があるのかも」とさらに検索するという流れが生まれ、あたかもネガティブな評価が広がっているように見えてしまうのです。これは必ずしも実際の味わいや評判を反映したものではありません。

実際の百光の味わいは、日本酒の中でも特に洗練されたものとして知られています。第一印象としては、上品な果実のようなフルーティーな香りが広がり、飲む前からその繊細さを感じることができます。

口に含むと、シルクのように滑らかな口当たりが特徴的で、雑味がほとんどないクリアな風味が広がります。

これは、精米歩合18%まで磨き上げた酒米「雪女神」を使用することで、米の芯の部分だけを活かした純粋な味わいが引き出されているためです。

また、低温発酵によってじっくりと醸造されるため、余計な雑味が抑えられ、透明感のある味わいに仕上がっています。

甘みと酸味のバランスが絶妙で、特に白ワインのようなフルーティーな印象を持つのが特徴。

そのため、日本酒にあまり馴染みのない人や、普段ワインを好む人でも親しみやすい味わいといえるでしょう。

また、後味にはほんのりとした旨味が残り、飲み終えた後も心地よい余韻が続くのも魅力の一つです。

定価と価格帯|高級日本酒の価値

百光は、高級日本酒として知られており、その価格帯も一般的な日本酒と比較するとかなり高めに設定されています。

公式の定価は1本(720ml)あたり38,500円(税込)。これは通常の純米大吟醸と比べても圧倒的に高価格帯に位置することがわかります。

この価格の背景には、使用される酒米や製造方法のこだわりが深く関係しています。

精米により磨き上げられた「雪女神」は、使用できる部分が非常に限られるため、通常の日本酒に比べて原料コストが高くなります。

また、低温でじっくりと発酵させる製法や、徹底した品質管理など、手間を惜しまない醸造工程も価格に反映されています。

さらに、一般的な流通経路ではないため、市場に出回る本数が極めて少ない点も価格の高さに影響を与えていて、特に需要に対して供給が少ないことから、転売市場では定価以上のプレミア価格がつくこともあります。

しかし、単に高価であるだけではなく、その品質や希少性を考慮すると、特別な価値を持つ日本酒といえるでしょう。

抽選販売のみ?当選確率と入手難易度

百光は、一般的な日本酒とは異なり、市場に多く出回ることがない限定販売の日本酒です。通常の酒販店やスーパーでは手に入らず、公式サイトや特定の販売店での抽選販売が主な購入方法となっています。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

抽選販売の応募は、公式サイトや一部の酒販店で行われますが、非常に人気が高いため、当選するのは簡単ではありません。

具体的な当選確率は公表されていませんが、過去の販売実績から見ると、倍率が10倍以上になることもあるといわれています。

もし抽選販売で手に入らなかった場合、正規ルート以外での購入を考える人もいるかもしれません。

しかし、転売市場では定価の2倍以上の価格がつくこともあり、品質管理の面でもリスクがあります。

そのため、できるだけ正規の販売ルートを利用し、抽選販売に継続的に応募するのがベストな方法といえるでしょう。

百光が飲めるお店を紹介

百光は一般的な飲食店ではあまり取り扱われていない高級日本酒であり、限られた店舗のみで提供されています。ここでは、百光が実際に楽しめると確認されている代表的な店舗をご紹介します。

高級和食店や割烹料理店での提供

東京都内では、銀座や南青山などの高級和食店で百光の取り扱いがあります。たとえば、「つきじ治作」や、「御料理宮坂」などでは、特別な料理とともに百光を楽しめます。

これらの店舗では、料理人の技術と百光の味わいが絶妙に調和しており、特別な日や記念日などにふさわしい体験を提供してくれるでしょう。

ホテル内レストランでの取り扱い

また、一部の高級ホテル内のレストランでも百光が提供されています。

たとえば、アマン東京武蔵byアマンや、星のや東京ダイニングでは、季節の料理に合わせて百光を提供しています。

ホテルレストランではソムリエや酒の専門スタッフが在籍しており、百光に合う料理の提案をしてくれるのも大きな魅力です。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

百光公式サイト掲載の飲食店情報を活用

SAKE HUNDRED公式サイトでは、百光を取り扱っている飲食店や料亭の情報を定期的に更新しています。購入だけでなく、実際に飲食店で楽しみたい場合は、この公式情報をチェックすることで最新の提供店舗を把握できます。

特に季節やイベントに応じて、限定提供するお店もありますので、訪問前には必ず事前予約や確認を行うのが望ましいです。

提供されている理由と背景

百光は抽選販売中心の限定流通品であるため、飲食店でも事前に仕入れ契約を結ぶ必要があります。品質管理の観点から、百光は提供条件が厳しく、温度管理や保存体制が整っている飲食店にのみ出荷されます。

そのため、取り扱い店舗は自然と限られ、信頼ある店に厳選されています。つまり、百光を店で楽しめるということ自体が、その飲食店の品質や信頼性を物語っているともいえます。

賞味期限と保存方法|品質を保つコツ

百光は、生産過程で徹底した品質管理が行われている日本酒ですが、適切な保存をしなければ本来の味わいを損なう可能性があります。そのため、賞味期限や保存方法には十分に注意が必要です。

まず、百光の賞味期限についてですが、日本酒は一般的に「賞味期限」が明確に定められていません。ただし、百光は繊細な風味が特徴のため、開封前は製造から1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安に飲むのがおすすめです。時間が経つと香りが弱くなり、味わいに変化が生じるため、できるだけ早く楽しむことが重要です。

保存方法としては、百光は冷蔵保存が基本で、特に、直射日光や高温を避け、5℃前後の冷暗所に保管するのが理想的です。通常の常温保存では、品質が劣化しやすくなるため、購入後はすぐに冷蔵庫に入れるようにしましょう。

また、開封後は酸化が進みやすいため、できるだけ空気に触れないように栓をしっかり閉め、早めに飲み切ることをおすすめします。

さらに、保存する際には横置きではなく、必ず縦置きにすることも大切。横置きにすると、稀に瓶の口部分から日本酒が漏れ出ることがあるため、できる限り立てた状態で保存するようにしましょう。

このように、百光の品質を保つためには、適切な保存環境を整えることが欠かせません。せっかく手に入れた貴重な日本酒を最高の状態で楽しむためにも、保存方法には十分気を配るようにしましょう。

百光という日本酒はまずい?誤解される理由と飲み方

- 百光別誂とは?通常版との違いを解説

- おすすめの飲み方|美味しく楽しむコツ

- ペアリング|料理との相性を解説

- 受賞歴から見る本当の評価

- メルカリでも買える?

- 飲まないなら買取へ!気になる価格とは

百光別誂とは?通常版との違いを解説

百光には、通常版とは異なる「百光 別誂(べつあつらえ)」という特別なバージョンがあります。この別誂は、さらに厳選された酒米と特別な製法を用いて造られた、日本酒の中でも極めて希少な一本です。

最大の違いは、使用される米にあり、酒米の王様”とも呼ばれる「山田錦」を使用しています。極めて精密な管理のもとで醸造されていて、香りや味わいにより繊細な表現が加わり、一層の透明感と奥深さが生まれます。

味わいの違いとしては、通常版の百光が持つフルーティーでクリアな風味に加え、別誂はより深みのある甘みと奥行きを感じられる味わいが特徴。

繊細な旨味と、驚くほど滑らかな飲み口が際立ち、食中酒にぴったりな日本酒といえます。

このように、百光別誂は高品質で希少な一本。

その価値は価格だけでなく、造り手のこだわりや特別な味わいにも表れています。手に入れる機会があれば、ぜひ一度味わってみる価値のある一本でしょう。

百光別誂については「百光 別誂の魅力を徹底解析!味わい、価格、購入方法と口コミ」という記事で詳しく解説していますので、是非お読みください。

おすすめの飲み方|美味しく楽しむコツ

百光は、その繊細な味わいを最大限に楽しむために、適切な温度や器選びが重要です。間違った飲み方をすると、本来の風味を損なってしまう可能性があるため、より美味しく楽しむためのポイントを押さえておきましょう。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

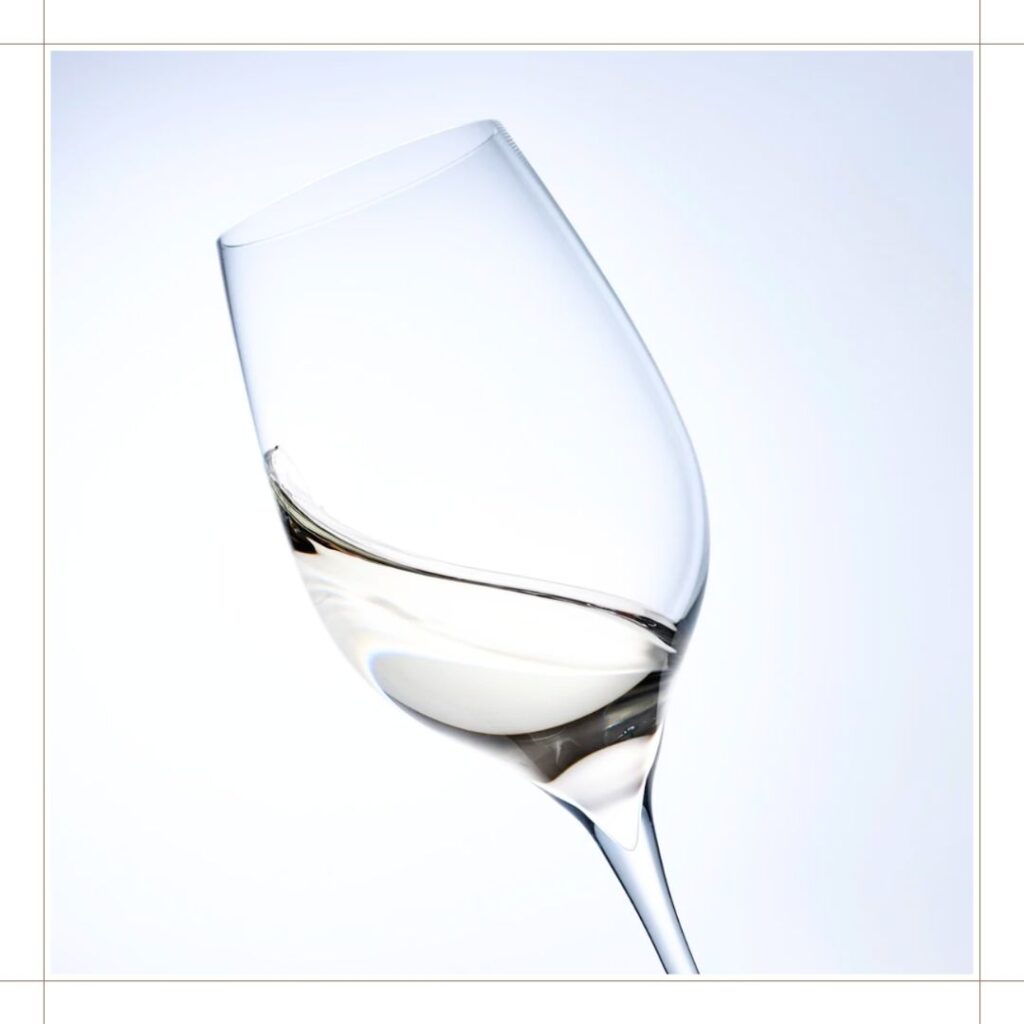

まず、適温は5~10℃の冷酒が最もおすすめです。

百光のフルーティーで透明感のある味わいは、冷やすことでより際立ちます。

あまり冷やしすぎると香りが閉じてしまうため、冷蔵庫から出して少し時間を置いてから飲むのがベスト。

また、熱燗にすると繊細な風味が崩れるため、基本的には避けた方がよいでしょう。

次に、グラス選びも重要です。百光の特徴的な香りを楽しむには、ワイングラスのような広がりのある形のグラスが適しています。

通常の日本酒の猪口(ちょこ)よりも、香りを引き立てる形状のグラスを使うことで、より豊かな風味を堪能できます。

このように、百光は飲む温度やグラスによって、味わいが大きく変わります。せっかくの高級日本酒を最大限に楽しむためにも、適切な飲み方を意識して味わうことが大切です。

ペアリング|料理との相性を解説

百光は、その繊細でフルーティーな味わいが特徴の日本酒です。そのため、料理とのペアリングを考える際には、素材の味を引き立てるような相性の良い組み合わせを選ぶことが大切です。

まず、最も相性が良いのは白身魚の刺身や寿司です。

百光の透明感のある旨味は、タイやヒラメなどの淡泊な魚とよく合い、魚の持つ甘みや旨味を引き出してくれます。

また、塩や柑橘類で味付けをしたシンプルな料理とも相性が良く、例えば塩焼きした魚やカルパッチョなどが挙げられます。

さらに、フレンチやイタリアンの軽めの前菜やシーフード料理ともよく合います。

特に、帆立やエビを使った料理、またはオリーブオイルやハーブで味付けされた料理は、百光の持つ果実味や優しい甘みと調和し、バランスの取れた味わいを楽しめるでしょう。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

逆に、濃い味付けの料理や脂っこい料理は、百光の繊細な風味を打ち消してしまうことがあるため、あまりおすすめできません。例えば、濃厚なタレを使った焼き鳥や、脂の強い和牛ステーキなどは、日本酒の繊細な味わいを感じにくくしてしまうことがあります。

このように、百光と料理のペアリングを考える際には、シンプルで上品な味付けの料理を選ぶことがポイントになります。適切な組み合わせを選べば、百光の持つ魅力を最大限に引き出し、より特別な食事の時間を楽しむことができるでしょう。

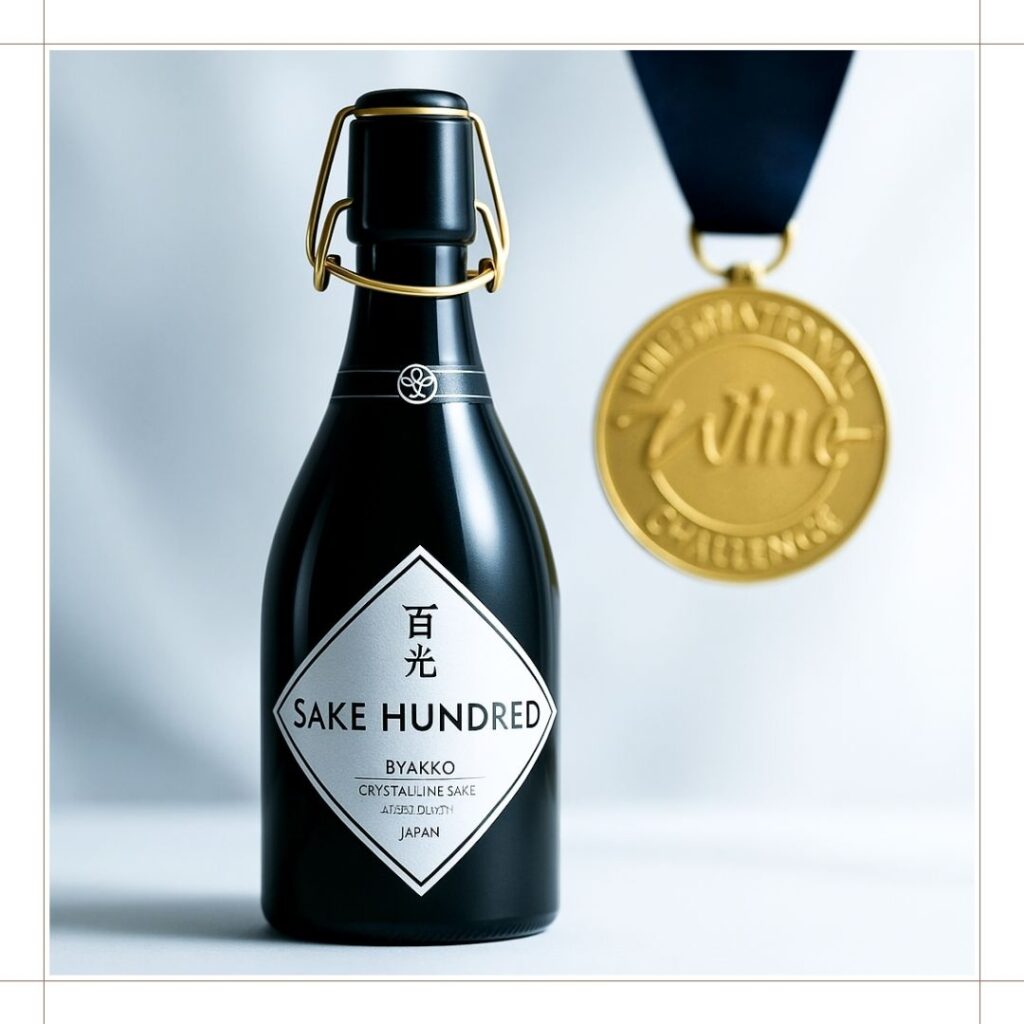

受賞歴から見る本当の評価

百光は、日本酒の中でも高級な部類に入り、その品質の高さが評価されています。その証拠に、国内外の様々な品評会で受賞歴を持ち、多くの専門家や愛好家から高く評価されている日本酒です。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

例えば、「Kura Master」や「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)」などの権威あるコンテストでの受賞実績は、百光の品質の高さを証明するもの。

これらの大会では、日本国内だけでなく、海外の酒類専門家による厳正な審査が行われます。

つまり、百光の評価は日本酒愛好家の間だけにとどまらず、世界的にも認められているということです。

また、百光は「香り」「透明感」「繊細な味わい」といった点が高く評価されることが多く、日本酒の伝統的な味わいとは異なる新しいスタイルの日本酒として、洗練された嗜好を持つ人々から支持を得ています。

一方で、「百光がまずい」という声が一部で聞かれることもあります。しかし、その多くは「従来の日本酒の濃厚な旨味を期待していたため、軽やかすぎると感じた」という、味の好みによる意見。

つまり、日本酒の持つ奥深い旨味やコクを好む人にとっては、百光の繊細な風味が物足りなく感じられることがあるということです。

とはいえ、受賞歴を見ればわかるように、専門家による評価は非常に高く、全体としては「美味しい」とする声が圧倒的に多いのが実情です。

そのため、もし百光の味わいが気になるのであれば、一度実際に飲んでみることをおすすめします。自分の好みに合うかどうかは、実際に味わってみなければわからないものです。百光の受賞歴を参考にしながら、その評価の高さを確かめてみてはいかがでしょうか。

メルカリでも買える?

現在、百光はメルカリをはじめとするフリマアプリでも流通しています。特に人気のある銘柄であるため、タイミングによっては出品されていることも少なくありません。とはいえ、入手困難な限定酒という性質上、定価より高めの価格設定になっているケースが多く見られます。

このようにメルカリなどで手軽に探せる一方で、注意点もあります。

出品者によって保存状態が異なるため、品質の劣化リスクがあることは念頭に置いておきたいポイント。

日本酒は温度や光の影響を受けやすいため、保管方法について具体的に記載されていない場合は、慎重な判断が求められます。

また、人気の高さゆえに偽物や転売目的の不正な出品もゼロとは言い切れません。

購入時には、評価や過去の取引実績をしっかり確認し、信頼できる出品者からの購入を心がけましょう。

正規の販売ルートでは入手困難な時期もあるため、どうしても手に入れたい方にとっては一つの選択肢になりますが、安心・安全に楽しむためにも十分な下調べが大切です。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

飲まないなら買取へ!気になる価格とは

もし手元に百光があるけれど飲む予定がない場合、買取に出すという選択肢もあります。特に未開封で保存状態が良好であれば、市場価値は高く、想像以上の価格で買い取ってもらえることもあるでしょう。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

現在の買取相場は、出荷数や市場での需要によって変動しますが、オークションサイトや専門の買取業者では定価の1.5倍以上の価格がつくケースも珍しくありません。

特に限定品やギフト用のパッケージが揃っている場合は、さらに高値で取引されやすくなります。

ただし、すべての業者が適正価格を提示してくれるとは限らないため、複数の買取サービスに見積もりを依頼するのが賢明です。

中にはオンライン査定を受け付けている業者もあり、写真を送るだけで概算価格を教えてくれるサービスもあります。

一方で、買取に出す際には身分証の提示や年齢確認などの手続きが必要なため、少し手間がかかる点には注意が必要。

とはいえ、状態次第では飲まずに売ることが、結果として価値を最大限に活かす方法となるかもしれません。

百光という日本酒はまずい?評価と特徴:まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 百光は「SAKE HUNDRED」の看板商品として開発された

- 製造は山形県の楯の川酒造が担っており、1832年創業の老舗である

- 使用米「雪女神」は精米歩合18%まで磨かれている

- 雑味がなく、シルクのような滑らかな口当たりが特徴である

- 味わいは白ワインに近いフルーティーで透明感のあるスタイル

- 「まずい」と検索されるのはネガティブな口コミの予防検索によるものが多い

- 従来型の濃厚な日本酒を好む層には軽やかすぎると感じられることがある

- 価格は720mlで38,500円と非常に高価な設定となっている

- 一般販売されず抽選販売を通じてのみ購入可能である

- 一部の高級和食店やホテルダイニングで提供されている

- 百光別誂は「山田錦」を使い、通常版よりも深みのある味わいとなっている

- 適温は5〜10℃の冷酒で、ワイングラスでの提供が望ましい

- 白身魚の刺身やフレンチ前菜などと高い相性を誇る

- 各種コンテストで多数の受賞歴があり、国内外で高評価を得ている

- 転売市場やフリマアプリではプレミア価格で流通することがある