【この記事にはアフィリエイト広告が含まれます】

賞味期限切れ1年のビールが飲めるのか、不安や疑問を感じていませんか。

冷蔵庫の奥から見つけた1本を前に、まだ口にして良いのか迷うことは珍しくありません。

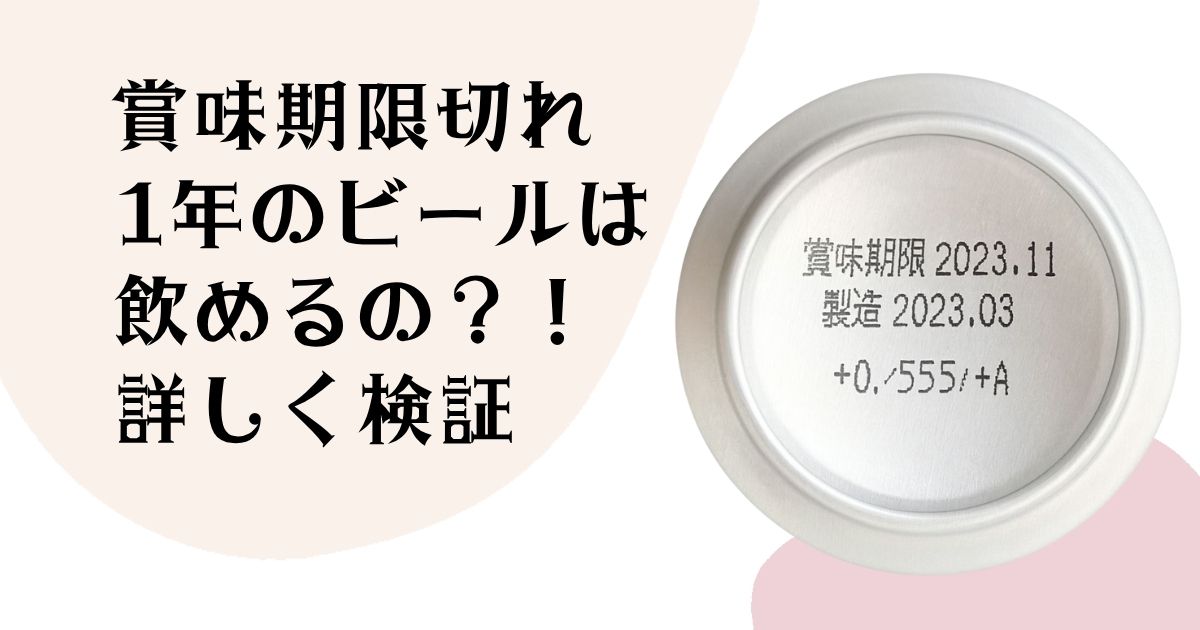

ビールの賞味期限はメーカーや商品によって異なりますが、多くは製造から9〜12ヶ月程度で設定され、缶や瓶の底面に刻印されています。

この記事では、賞味期限切れ1年のビールが冷蔵庫で保管されていた場合に起こりやすい品質変化をはじめ、3ヶ月や半年での風味の違い、4年や10年といった長期経過での変化まで詳しく整理。

さらに、瓶ビールと缶ビールの保存性の違いや品質低下を防ぐ保存方法、美味しく飲むための条件、そして賞味期限切れビールの活用方法まで幅広く解説し、迷いを解消するための確かな情報をお届けします。

最後までお読みいただければ、安全性と味わいの両面から納得の判断ができるはずです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

▪️賞味期限切れ1年のビールは飲める?一目でわかる安全性と風味変化チェック表

| 状況(賞味期限切れ1年) | 飲める可能性の目安 | 風味の変化の目安 | 飲む前のチェック | 一言メモ |

|---|---|---|---|---|

| 冷蔵・未開封・直射日光なし | ○(個体差あり) | ホップ香の鈍化、泡持ち低下、紙様・蜂蜜様の老化香が出ることあり | 外観(膨らみ・錆・漏れ)→色・濁り→香り→少量テイスティング | 違和感あれば無理せず中止 |

| 常温の冷暗所・未開封 | △ | 香味の劣化が冷蔵より進みやすい | 上記と同じ | 早めの判断を |

| 高温/直射日光・未開封 | × 推奨せず | 日光臭・酸化臭が強く出やすい | 開栓前に異臭があれば廃棄 | 保存環境が悪いほどリスク増 |

| 開封済み(保管状態不問) | × 推奨せず | 炭酸抜け・酸化急進 | にごり・異臭・酸味強化 | 開封後は当日中が原則 |

| クラフト/無濾過/低殺菌タイプ | △〜× | 劣化が早い傾向 | 上記チェックを厳しめに | スタイル特性に左右されやすい |

| 高アルコール・濃色・強ホップ | △ | 比較的持ちやすいが老化は進む | 上記チェック | それでも違和感なら中止 |

- 賞味期限と消費期限の違いと判断の手順

- 1年経過時の風味変化とチェックポイント

- 瓶と缶の保存性の違いと適切な保存方法

- 料理以外も含む活用アイデアと注意点

賞味期限切れ1年のビールは飲める?徹底解説

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- 賞味期限を正しく理解する

- 賞味期限切れ1年のビールの冷蔵庫での状態変化

- 賞味期限切れから3ヶ月・半年の風味の違い

- 賞味期限から4年〜10年経過したビールの特徴

- 瓶ビールと缶ビールで異なる保存性の違い

賞味期限を正しく理解する

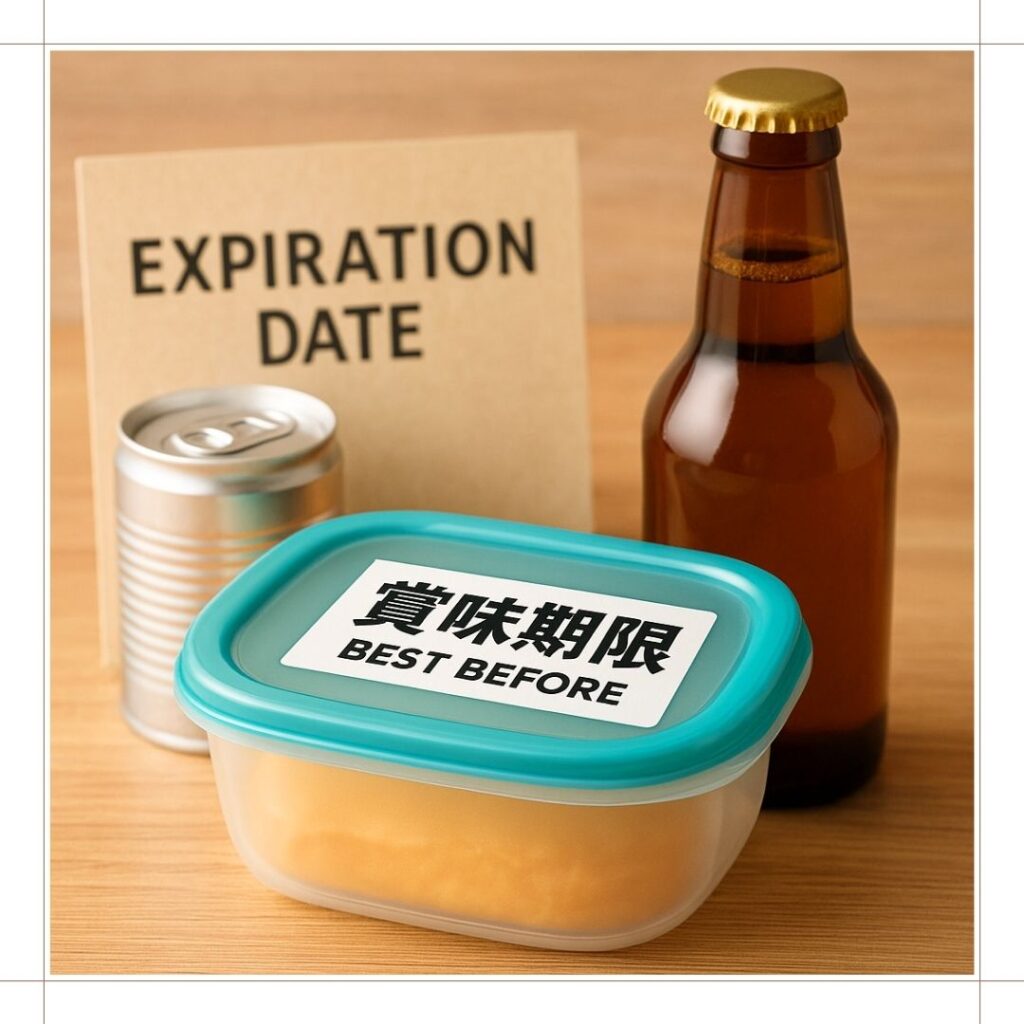

食品表示における賞味期限とは、未開封かつパッケージに記載された条件で保管した場合に、製品本来の美味しさを保てる期間の目安を指します。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

日本の食品表示法では、製造後おおむね5日以上品質が保たれる食品に賞味期限表示を義務付けていますが、ビールの場合は多くが製造日から約9か月程度、銘柄やメーカーによっては12か月と設定されています。

出典:消費者庁「食品表示法に基づく期限表示」https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

一方で消費期限は、安全に食べられる期間を示し、弁当や生菓子など傷みやすい食品に用いられます。

ビールは通常、消費期限の対象外で、密封状態であれば衛生面でのリスクは低いといえるでしょう。

大手メーカーの公式情報でも、未開封かつ適切な条件で保管していれば、賞味期限を過ぎても腐敗や有害菌の繁殖は起こりにくいと説明されています。

ただし、経時劣化による香りや泡立ちの減少、麦芽やホップ由来成分の酸化による老化臭(紙様臭・蜂蜜様香)が発生する可能性が高まります。

これらは人体への直接的な危険性は低いとされますが、品質上の問題として捉えられます。

飲むかどうかを判断する際は、見た目・香り・味わいの変化を確認し、違和感がある場合は口にしない方が良いでしょう。開栓後は酸化と炭酸抜けが急速に進むため、缶・瓶とも数時間以内に飲み切ることが基本です。

賞味期限切れ1年のビールの冷蔵庫での状態変化

賞味期限を1年過ぎたビールであっても、冷蔵庫(おおむね0〜5℃)で直射日光や強い振動を避けて保管されていれば、風味低下は比較的緩やかに進みます。

ただし、酸化反応は低温下でも完全には止まらず、紙様香や蜂蜜様香、ホップの香りの鈍化、苦味成分の変質が進みます。泡持ちの低下もよく見られる変化。

状態確認の手順としては、以下の順序が推奨されます。

- 容器の外観チェック:膨らみ、漏れ、錆びがないか

- グラスに注いだ際の色調や透明度の確認

- 香りを嗅ぎ、酸味・金属臭・異臭の有無を確認

- 少量口に含み、酸味や渋みなど異常な味がないか判断

冷蔵庫でも、吹き出し口付近など0〜3℃の低温部に長期間置かれると、タンパク質が凝集して冷濁が生じることがあります。

これは低温による物理的変化であり、衛生面での危険性を必ずしも意味しませんが、風味の劣化と同時に現れる場合があります。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

メーカーの公式案内では、未開封での長期冷蔵保管は腐敗リスクは低いですが、色や香りに顕著な変化がある場合は飲用を避けるべきとされています。

賞味期限切れから3ヶ月・半年の風味の違い

賞味期限を過ぎて3か月程度であれば、涼暗所または冷蔵で未開封保管されていた場合、香りや苦味のわずかな減退にとどまり、全体の風味はまだ安定しているケースが多いとされます。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

しかし半年を超えると、酸化反応によってホップのフレッシュな香りが失われ、甘だるさや酸味が増加する傾向が強まります。

泡立ちが弱まり、口当たりが平板になることも珍しくありません。

クラフトビールや無濾過製品、低温殺菌が行われないタイプは特に変化が早く、3か月を過ぎると明確な劣化が感じられる場合があります。

逆に、高アルコール度(7%以上)や濃色・強ホップのビールは、比較的風味が長持ちしやすい傾向がありますが、それでも半年を過ぎれば酸化による変化は避けられません。

風味変化を正確に予測することは難しいため、銘柄ごとの製造方法やスタイル特性、保管条件を総合的に考慮し、飲用可否を判断することが大切です。

賞味期限から4年〜10年経過したビールの特徴

賞味期限を4年、あるいは10年と大幅に過ぎたビールは、一般的なラガーやピルスナーでは香味の崩れが非常に顕著になります。ホップ由来の香りはほぼ失われ、麦芽の甘さが酸化によって変質し、紙様香・段ボール臭と呼ばれる香りが支配的になることが多いです。泡立ちや清澄度も低下し、濁りが目立つ場合があります。

一部の特殊なビール、例えばベルギーのランビックやバーレイワイン、インペリアルスタウトなどは、瓶内二次発酵や高アルコール度によって長期熟成で別の風味が形成されることがあります。

こうしたビールは熟成によって酸味や複雑な香りが増す場合があり、愛好家の間では熟成ビールとして楽しまれることもあります。

ただし、これは製造段階から長期保存を想定している製品に限られ、多くの市販ビールには当てはまりません。

長期保管では、温度変化や光の影響、容器からの微小酸素透過など、複数の劣化要因が蓄積。結果として香味は予測不能な方向へ変化し、安全性は低くないものの、元の味わいから大きくかけ離れた状態になることがほとんどです。

メーカーの公式情報でも、期限内の消費が強く推奨されており、年単位で期限を過ぎたビールは飲用しない判断が合理的です。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

瓶ビールと缶ビールで異なる保存性の違い

世界のお酒に溺れたい! イメージ

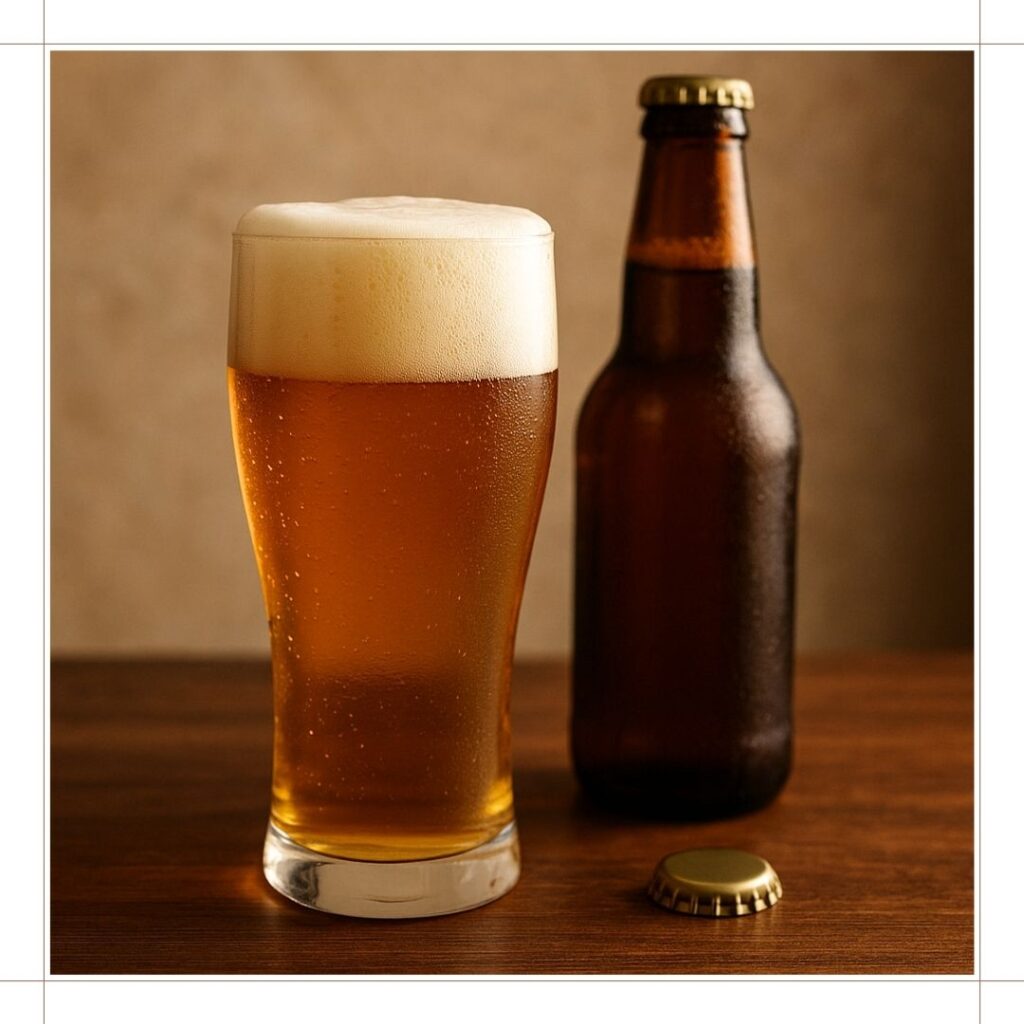

ビールの保存性は、容器の素材や構造によって大きく異なります。

缶ビールは完全遮光で光劣化に非常に強く、また密封性が高いため酸素の侵入もほとんどありません。

紫外線によるホップ成分の分解(いわゆる日光臭)をほぼ完全に防ぐことができる点が大きなメリットです。

瓶ビールは茶色瓶であっても紫外線の一部を透過するため、長時間光にさらされると日光臭が発生しやすくなります。

さらに王冠部分から微量の酸素が透過する可能性があり、長期保存では酸化の進行が早くなる傾向に。

ただし、瓶内二次発酵を行うビールや、高級ビールでは瓶ならではの熟成プロセスが品質の一部として評価される場合があります。

以下は、未開封で適切に保存した場合の缶と瓶の特徴比較です。

| 項目 | 缶ビール | 瓶ビール |

|---|---|---|

| 遮光性 | きわめて高い | 茶色でも完全ではない |

| 酸素遮断 | 高いとされる | 王冠部に微小透過の可能性 |

| 光劣化耐性 | 強い | 比較的弱い |

| 物理的耐久 | 凹み・衝撃に注意 | 破損・温度急変に注意 |

| 家庭保存の勘所 | 常温可・冷暗所推奨 | 冷暗所必須・直光回避 |

メーカーの公式案内では、どちらの容器でも直射日光や高温を避けること、塩分近くでの保管を控えること、強い衝撃を与えないことが推奨されています。これらを守ることで、期限内の品質低下を最小限に抑えることができます。

賞味期限切れ1年のビールの保存と活用方法

世界のお酒に溺れたい! イメージ

- 賞味期限切れビールの使い道アイデア集

- 保存方法を守って品質低下を防ぐコツ

- 美味しく飲むには押さえるべき条件

- 長期保存で変わる風味とリスク

- まとめとしてのビール 賞味期限切れ 1年の安全性と楽しみ方

賞味期限切れビールの使い道アイデア集

飲用に適さない、または風味が大きく損なわれたビールでも、捨てる以外の活用方法があります。

家庭清掃では、ビールに含まれるアルコールや二酸化炭素、ポリフェノールが油汚れを浮かせやすく、特にコンロ周りの掃除に活用できます。

使用時は換気を行い、拭き取り後に水拭きで仕上げると安全です。

園芸では、ビール酵母やホップ由来成分を活かし、薄めて土壌改良や植物の葉の艶出しに利用するのも便利です。

ただし、植物との相性があるため、必ず目立たない箇所で試してから本格的に使用するのがおすすめ。

料理への利用は賛否があります。ビールを衣や煮込み料理に加えると香りやコクが増しますが、賞味期限切れや飲みかけのビールを食品に使用することは、食品衛生の観点から避けるべきだとする意見が多く、特に室温で長時間放置されたビールは、風味劣化だけでなく衛生的リスクもあるため、調理用は新しいビールで代用するのが無難でしょう。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

保存方法を守って品質低下を防ぐコツ

世界のお酒に溺れたい! イメージ

ビールの品質を長く保つためには、温度・光・酸素の3つの要素をコントロールすることが大切。

直射日光はもちろん、蛍光灯やLED照明から発せられる紫外線もホップ由来成分の分解を促進し、日光臭の原因となります。

そのため、室内であっても遮光を意識し、冷暗所での保管を徹底する必要があります。

温度管理については、20℃以下の冷暗所が理想。冷蔵保存は風味維持に有利ですが、冷蔵庫の奥や吹き出し口付近などの極低温環境を避け、飲む数時間前に冷やすのがおすすめです。

缶ビールは塩や醤油など塩分の近くでの保管を避けることで、腐食による穴あきやガス漏れを防げます。

瓶ビールは温度急変に弱く、温まった瓶を急激に冷却すると割れの原因になります。

どちらの容器でも、縦置きで保管し、振動や衝撃を避けることが推奨されます。

冷凍庫を使わない理由

急冷目的で冷凍庫を使用すると、凍結による体積膨張で缶や瓶が破裂する危険があります。また、解凍後も泡質の低下や濁りの発生など品質劣化が残るため、どうしても急いで冷やしたい場合は、氷水に20〜30分浸すなどの方法が安全で確実です。

美味しく飲むには押さえるべき条件

ビールを美味しく楽しむためには、新鮮な状態で適温で提供することが鍵となります。

ラガー系は5〜8℃程度が麦芽の甘みとキレのバランスを引き出しやすく、ペールエールやIPAなどのエール系は10〜13℃程度で香りの立ち上がりが良くなります。

グラスは無香料洗剤で洗浄し、十分にすすぎ、水滴を拭き取ってから使用。油分や洗剤残りは泡立ちを妨げるため注意が必要です。

注ぎ方は、グラスの中央に勢いよく注いで泡を作り、その後グラスの側面を沿わせて静かに液体を追加すると、香りの広がりと泡の持ちが向上します。

もし賞味期限切れ1年のビールを試す場合でも、これらの条件を満たすことで残されたポテンシャルを引き出せます。

世界のお酒に溺れたい! イメージ

ただし、香りや味に違和感があればすぐに飲用をやめ、安全を優先することが推奨されます。大手メーカーも公式に、期限内の早期消費を基本とするよう案内しています。

長期保存で変わる風味とリスク

世界のお酒に溺れたい! イメージ

長期保存の最大のリスクは酸化と光劣化です。

麦芽に含まれる脂質が酸化すると、紙や段ボールのような香りや蜂蜜に似た香りが発生します。

紫外線はホップの成分を分解し、スカンク臭と呼ばれる独特の不快な匂いを生じさせます。

これらは一度発生すると元には戻らず、飲用時の満足度を大きく損ないます。

低温保存であっても長期間経過すると冷濁や沈殿物が発生しやすく、泡立ちや泡持ちにも影響。未開封であれば微生物汚染のリスクは低いとされていますが、物理的な事故(容器破損、破裂、漏れ)や加温・凍結による品質劣化は避けられません。

これらを踏まえると、期限内に飲み切ることが最も合理的で、安全かつ美味しくビールを楽しむための確実な方法といえます。

賞味期限切れ1年のビールの安全性と楽しみ方:まとめ

この記事で解説した内容をもとに、賞味期限切れ1年のビールに関する重要なポイントを整理します。以下の項目は、本記事全体の要点を簡潔にまとめたものです。飲用の可否や保存方法、品質変化の特徴などを総合的に把握する参考にしてください。

- 賞味期限は美味しく飲める期間の目安で消費期限とは異なる

- ビールは未開封なら賞味期限を過ぎても衛生面の危険は低い

- 賞味期限切れ1年でも冷蔵保存なら変化は比較的緩やか

- 長期保存では酸化臭や日光臭が発生しやすくなる

- 香りや泡立ちの劣化は保存期間が長いほど顕著になる

- 賞味期限後3ヶ月程度なら風味低下は軽度に留まる場合が多い

- 半年を超えるとホップ香の減少や甘味の増加が目立ちやすい

- 4年や10年経過のビールは味や香りの変質が大きく飲用は非推奨

- 缶は遮光性と密封性に優れ光劣化に強い

- 瓶は紫外線透過率が高く日光臭のリスクがある

- 保存は冷暗所で温度変化と直射日光を避けることが重要

- 缶は塩分近くでの保管を避け腐食防止に努める

- ビールは縦置きで振動や衝撃を避けて保存する

- 美味しく飲むには適温提供と正しい注ぎ方が鍵となる

- 賞味期限切れ1年を試す際は香味や外観に違和感がないか要確認